https://yangx.top/tipa_pyleglot/1862

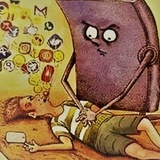

Сколько денег вложили в издание, переиздание новых учебников по истории, сколько говорили о патриотизме и необходимости понимания исторических событий правильным образом, а что-то все же работает неправильно – потому что в 2025 году средний балл ЕГЭ по истории едва-едва подрос по сравнению с предыдущим годом (2025 год – 55,85; 2024 год – 55,4), хотя количество сдававших экзамен выросло на 9 тысяч. Если хотите посмотреть, как дипломированные историки сдают ЕГЭ, то бесконечно рекомендую это видео: https://www.youtube.com/watch?v=xFelhgZPcmk. Очень познавательный обзор.

Существенно упал средний балл по русскому языку. В 2025 году он составил 60,7. В 2024 было – 63,88; в 2023 - 68,44. В Рособрнадзоре такое снижение связывают с «повышением объективности и реалистичности результатов экзамена» из-за внесенных изменений, которые исключают возможность воспользоваться «домашними заготовками» при написании сочинения. Сомнительное утверждение, потому что, если раньше ученики сами искали проблему в тексте, то в 2025 году проблема дается в готовом виде. Я вижу причину падения среднего балла в другом, а именно – изменения в экзамен по русскому языку вносятся почти каждый год, и вносятся они вовсе не теми, кто имеет отношение к преподаванию и знает не понаслышке, что происходит в школах.

Упал и средний балл по обществознанию - 53,61, что ниже результатов 2024 года (55,05) и 2023 года (56,4). Количество выпускников, сдающих этот экзамен не увеличилось, а значит этим и не оправдаешь снизившийся средний балл. Рособрнадзор хранит на этот счет молчание. В новости лишь сказано, что «результаты ЕГЭ по обществознанию сопоставимы с результатами прошлых лет». Ну, если учесть, что ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления в вузы на ряд направлений, где сейчас сдают обществознание, то и невелика потеря. Да, и к чему выпускникам худо-бедно понимать, как работает общество, если есть уже готовый образец, представленный в учебниках по истории?

Результаты экзаменов – очередное доказательство того, что мы все живем в обществе, где приоритет образования и патриотизма декларируется, но делами не подкрепляется. Пока система выжимает из людей силы ради формальных показателей, а не вкладывается в их развитие и достойные условия труда, качественное образование останется лишь красивым, но пустым обещанием.

Сколько денег вложили в издание, переиздание новых учебников по истории, сколько говорили о патриотизме и необходимости понимания исторических событий правильным образом, а что-то все же работает неправильно – потому что в 2025 году средний балл ЕГЭ по истории едва-едва подрос по сравнению с предыдущим годом (2025 год – 55,85; 2024 год – 55,4), хотя количество сдававших экзамен выросло на 9 тысяч. Если хотите посмотреть, как дипломированные историки сдают ЕГЭ, то бесконечно рекомендую это видео: https://www.youtube.com/watch?v=xFelhgZPcmk. Очень познавательный обзор.

Существенно упал средний балл по русскому языку. В 2025 году он составил 60,7. В 2024 было – 63,88; в 2023 - 68,44. В Рособрнадзоре такое снижение связывают с «повышением объективности и реалистичности результатов экзамена» из-за внесенных изменений, которые исключают возможность воспользоваться «домашними заготовками» при написании сочинения. Сомнительное утверждение, потому что, если раньше ученики сами искали проблему в тексте, то в 2025 году проблема дается в готовом виде. Я вижу причину падения среднего балла в другом, а именно – изменения в экзамен по русскому языку вносятся почти каждый год, и вносятся они вовсе не теми, кто имеет отношение к преподаванию и знает не понаслышке, что происходит в школах.

Упал и средний балл по обществознанию - 53,61, что ниже результатов 2024 года (55,05) и 2023 года (56,4). Количество выпускников, сдающих этот экзамен не увеличилось, а значит этим и не оправдаешь снизившийся средний балл. Рособрнадзор хранит на этот счет молчание. В новости лишь сказано, что «результаты ЕГЭ по обществознанию сопоставимы с результатами прошлых лет». Ну, если учесть, что ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления в вузы на ряд направлений, где сейчас сдают обществознание, то и невелика потеря. Да, и к чему выпускникам худо-бедно понимать, как работает общество, если есть уже готовый образец, представленный в учебниках по истории?

Результаты экзаменов – очередное доказательство того, что мы все живем в обществе, где приоритет образования и патриотизма декларируется, но делами не подкрепляется. Пока система выжимает из людей силы ради формальных показателей, а не вкладывается в их развитие и достойные условия труда, качественное образование останется лишь красивым, но пустым обещанием.

Telegram

пЫлеглот

Рособрнадзор отчитался о результатах ЕГЭ-2025

Жалобы: всего – 58 обращений (в основном на запрет воды/еды и недоступность медкабинетов). Глава ведомства Музаев назвал это «высоким уровнем организации». Жалобы учителей, привлеченных к экзаменам, на низкую…

Жалобы: всего – 58 обращений (в основном на запрет воды/еды и недоступность медкабинетов). Глава ведомства Музаев назвал это «высоким уровнем организации». Жалобы учителей, привлеченных к экзаменам, на низкую…

😢6💯3👍1

#книжная рекомендация.

Гимн простому человеку в эпоху перемен

Роман Лу Яо «Обыкновенный мир» — эпическое полотно жизни китайских крестьян и интеллигенции в переломный период (1975-1985 гг.), когда Китай мучительно переходил от коллективизма к рыночным отношениям под жестким контролем КПК. Автор, выходец из бедной крестьянской семьи, с пугающей достоверностью показывает социальный разрыв: интеллигенция (часто партийная) обладает привилегиями, а крестьяне, составляющие большинство, влачат тяжелое существование.

Социальное неравенство пронизывает быт. Достаточно взглянуть на систему обедов в школе: категория «А» (3 мао) — картошка, капуста, лапша с ломтями мяса; категория «Б» (вдвое дешевле) — то же самое, но без мяса; категория «В» — миска кипятка с вареной редькой и пятнышком перечного масла.

Образование формально доступно всем, но качество низкое и насыщено идеологией. Реальный шанс поступить в университет есть лишь у детей интеллигенции, чью легкомысленность в выборе жизненного пути Лу Яо противопоставляет отчаянной борьбе талантливых крестьян, например, главного героя Шаопина, вынужденного тяжело трудиться по 12-14 часов вместо учебы.

И хотя здесь партия присутствует как безликая «рука всевышнего», роман смело вскрывает замалчиваемые проблемы: чудовищную бедность, каторжный труд, беспощадную бюрократию и глупость чиновников. Лу Яо избегает прямого морализаторства и революционного пафоса, его сила — в беспристрастном показе реальности. Классовая борьба в романе – это борьба крестьян за элементарное человеческое достоинство и улучшение жизни в рамках системы. После окончания «Культурной революции» в 1976 году появляются крохи свободы: разрешены приусадебные хозяйства, а затем и мелкие предприятия. Но и это рождает драмы: герой, взявший кредит на кирпичный завод, разрывается между долгом перед голодной родней и мечтой о собственном доме, сталкивается с завистью односельчан.

Возвышенное в романе — это не героические подвиги, а упорное стремление героев к духовному росту и лучшей доле вопреки обстоятельствам. Прекрасное — в простых человеческих ценностях: трудолюбии, честности, верности, способности к состраданию и покаянию. Лу Яо не идеализирует, его персонажи — живые люди со слабостями, а действительность — часто уродлива. Но именно в обыденности, в способности оставаться человеком среди невзгод, и проявляется истинный гуманизм автора — не книжный, а выстраданный, человеческий. Яркий пример — сцена после гибели шахтерского бригадира, спасшего подчиненного (Соцзы). Главный герой по-мужски показал неправоту одного из работников (им оказывается спасенный Соцзы), распускавшего грязные сплетни о жене погибшего, а затем молча понес цветы на могилу. Позже к нему присоединяется раскаявшийся Соцзы с бутылкой водки. Без слов, через молчание и простые жесты, передается глубина потери и примирения.

«Обыкновенный мир» — не исторический документ, а школа понимания действительности. Роман можно еще долго переосмысливать, искать непонятое и неосознанное, но в нем, не смотря на его реалистичную мрачность, царит жизнь. Жизнь самая обыкновенная, но такая, которая тащит действительность вперед. «В ушах смутным эхом отзывался легкий посвист песни. Она была полна пылающей ярости, воспевавшей молодость и жизнь».

Гимн простому человеку в эпоху перемен

Роман Лу Яо «Обыкновенный мир» — эпическое полотно жизни китайских крестьян и интеллигенции в переломный период (1975-1985 гг.), когда Китай мучительно переходил от коллективизма к рыночным отношениям под жестким контролем КПК. Автор, выходец из бедной крестьянской семьи, с пугающей достоверностью показывает социальный разрыв: интеллигенция (часто партийная) обладает привилегиями, а крестьяне, составляющие большинство, влачат тяжелое существование.

Социальное неравенство пронизывает быт. Достаточно взглянуть на систему обедов в школе: категория «А» (3 мао) — картошка, капуста, лапша с ломтями мяса; категория «Б» (вдвое дешевле) — то же самое, но без мяса; категория «В» — миска кипятка с вареной редькой и пятнышком перечного масла.

Образование формально доступно всем, но качество низкое и насыщено идеологией. Реальный шанс поступить в университет есть лишь у детей интеллигенции, чью легкомысленность в выборе жизненного пути Лу Яо противопоставляет отчаянной борьбе талантливых крестьян, например, главного героя Шаопина, вынужденного тяжело трудиться по 12-14 часов вместо учебы.

И хотя здесь партия присутствует как безликая «рука всевышнего», роман смело вскрывает замалчиваемые проблемы: чудовищную бедность, каторжный труд, беспощадную бюрократию и глупость чиновников. Лу Яо избегает прямого морализаторства и революционного пафоса, его сила — в беспристрастном показе реальности. Классовая борьба в романе – это борьба крестьян за элементарное человеческое достоинство и улучшение жизни в рамках системы. После окончания «Культурной революции» в 1976 году появляются крохи свободы: разрешены приусадебные хозяйства, а затем и мелкие предприятия. Но и это рождает драмы: герой, взявший кредит на кирпичный завод, разрывается между долгом перед голодной родней и мечтой о собственном доме, сталкивается с завистью односельчан.

Возвышенное в романе — это не героические подвиги, а упорное стремление героев к духовному росту и лучшей доле вопреки обстоятельствам. Прекрасное — в простых человеческих ценностях: трудолюбии, честности, верности, способности к состраданию и покаянию. Лу Яо не идеализирует, его персонажи — живые люди со слабостями, а действительность — часто уродлива. Но именно в обыденности, в способности оставаться человеком среди невзгод, и проявляется истинный гуманизм автора — не книжный, а выстраданный, человеческий. Яркий пример — сцена после гибели шахтерского бригадира, спасшего подчиненного (Соцзы). Главный герой по-мужски показал неправоту одного из работников (им оказывается спасенный Соцзы), распускавшего грязные сплетни о жене погибшего, а затем молча понес цветы на могилу. Позже к нему присоединяется раскаявшийся Соцзы с бутылкой водки. Без слов, через молчание и простые жесты, передается глубина потери и примирения.

«Обыкновенный мир» — не исторический документ, а школа понимания действительности. Роман можно еще долго переосмысливать, искать непонятое и неосознанное, но в нем, не смотря на его реалистичную мрачность, царит жизнь. Жизнь самая обыкновенная, но такая, которая тащит действительность вперед. «В ушах смутным эхом отзывался легкий посвист песни. Она была полна пылающей ярости, воспевавшей молодость и жизнь».

👍22🔥4❤2

Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова заявила, что иностранные слова, имеющие аналоги в русском языке, не должны использоваться в сочинениях на ЕГЭ по русскому языку. Она также напомнила о ранее принятых поправках, нацеленных на защиту русского языка в публичном пространстве. «…нужно избегать использования иностранных слов, если есть достойные синонимы в русском языке», — сказала госпожа Решетникова на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

Из списка наиболее употребительных иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке: информация (лат.) – сведения, данные; коммуникация (лат.) – общение; контроль (фр.) – надзор; нюанс (фр.) – тонкость; шанс (фр.) – возможность; эксперт (лат.) – специалист. С моей точки зрения, все эти синонимы, уже имеющиеся в русском языке, вполне достойны употребления, т.е. критерий, обозначенный госпожой Решетникой, удовлетворен.

И так как мы люди – ответственные и законопослушные, хотим знать, как правильно говорить и писать на русском языке, то посмотрим, какие слова употребляет Директор Федерального института педагогических измерений: «Информация о структуре и содержании КИМ содержится в спецификациях и кодификаторах». «Важна эффективная коммуникация между ФИПИ, Рособрнадзором и педагогическим сообществом». «Контроль за соблюдением процедуры ЕГЭ осуществляется с помощью видеонаблюдения и общественных наблюдателей». «Разработчики КИМ учитывают все нюансы учебной программы и возрастных особенностей выпускников». «У выпускников есть шанс пересдать экзамен в резервные дни при наличии уважительной причины». «Проверку развернутых ответов осуществляют подготовленные эксперты предметных комиссий».

Очевидно, что иностранные слова, употребленные госпожой Решетниковой, являются устоявшимися, но, к сожалению, сама она демонстрирует непоследовательность и использует те самые иностранные слова, которые имеют «достойные» русские синонимы. Возникают вопросы: Кто и как будет определять «достойность» синонима? А будет ли опубликован список недостойных слов?

Думается мне, что директор Федерального института педагогических измерений должна быть знакома с работами Льва Выготского, который говорит, что слова — не статичные «этикетки», а живые инструменты мышления. Должна бы госпожа Решетникова знать и то, что требование заменять устоявшиеся термины на синонимы вне контекста их реального употребления может привести к «отрыву слова от вещи», который Выготский называл главным врагом развития мысли: «Отрыв слова от вещи, символа от реальности, ведет к пустому словесному мышлению, лишенному корней в действительности». Должна бы, но кого это волнует?

ЕГЭ уже критикуют за оторванность от действительности: от учителей, от школ, от реального уровня образования. Искусственное ограничение используемого словаря по формальному признаку «наличия синонима» лишь усиливает этот разрыв, заменяя живой язык, отражающий реальные практики, на искусственно сконструированный. А слова, которые не подходят под рисуемый официальными лицами образ действительности, тоже уберем? А когда уже официально провозгласим, что мыслить - вредно?

«Бюрократический разум боится живой действительности, как черт ладана. Он предпочитает оперировать застывшими формулами, выхолощенными категориями, удобными для канцелярского применения, но мертвыми для понимания подлинного движения жизни и мысли» (Михаил Лифшиц)

Из списка наиболее употребительных иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке: информация (лат.) – сведения, данные; коммуникация (лат.) – общение; контроль (фр.) – надзор; нюанс (фр.) – тонкость; шанс (фр.) – возможность; эксперт (лат.) – специалист. С моей точки зрения, все эти синонимы, уже имеющиеся в русском языке, вполне достойны употребления, т.е. критерий, обозначенный госпожой Решетникой, удовлетворен.

И так как мы люди – ответственные и законопослушные, хотим знать, как правильно говорить и писать на русском языке, то посмотрим, какие слова употребляет Директор Федерального института педагогических измерений: «Информация о структуре и содержании КИМ содержится в спецификациях и кодификаторах». «Важна эффективная коммуникация между ФИПИ, Рособрнадзором и педагогическим сообществом». «Контроль за соблюдением процедуры ЕГЭ осуществляется с помощью видеонаблюдения и общественных наблюдателей». «Разработчики КИМ учитывают все нюансы учебной программы и возрастных особенностей выпускников». «У выпускников есть шанс пересдать экзамен в резервные дни при наличии уважительной причины». «Проверку развернутых ответов осуществляют подготовленные эксперты предметных комиссий».

Очевидно, что иностранные слова, употребленные госпожой Решетниковой, являются устоявшимися, но, к сожалению, сама она демонстрирует непоследовательность и использует те самые иностранные слова, которые имеют «достойные» русские синонимы. Возникают вопросы: Кто и как будет определять «достойность» синонима? А будет ли опубликован список недостойных слов?

Думается мне, что директор Федерального института педагогических измерений должна быть знакома с работами Льва Выготского, который говорит, что слова — не статичные «этикетки», а живые инструменты мышления. Должна бы госпожа Решетникова знать и то, что требование заменять устоявшиеся термины на синонимы вне контекста их реального употребления может привести к «отрыву слова от вещи», который Выготский называл главным врагом развития мысли: «Отрыв слова от вещи, символа от реальности, ведет к пустому словесному мышлению, лишенному корней в действительности». Должна бы, но кого это волнует?

ЕГЭ уже критикуют за оторванность от действительности: от учителей, от школ, от реального уровня образования. Искусственное ограничение используемого словаря по формальному признаку «наличия синонима» лишь усиливает этот разрыв, заменяя живой язык, отражающий реальные практики, на искусственно сконструированный. А слова, которые не подходят под рисуемый официальными лицами образ действительности, тоже уберем? А когда уже официально провозгласим, что мыслить - вредно?

«Бюрократический разум боится живой действительности, как черт ладана. Он предпочитает оперировать застывшими формулами, выхолощенными категориями, удобными для канцелярского применения, но мертвыми для понимания подлинного движения жизни и мысли» (Михаил Лифшиц)

👍16👏2

#стыдоба

Реальная вакансия... Заработная плата от 300 тысяч рублей.

Ваша задача — рьяно демонстрировать диалектику «трудятся все, кроме меня»

Ваш конь — не транспорт, а мобильный пункт надзора за эксплуатацией. Каждый ваш презрительный взгляд на холопов и громкий хруст французской булки — не просто перфоманс, а воспроизводство дореволюционных производственных отношений на радость оплачивающим этот аттракцион современным буржуа-туристам. Главное — не переусердствовать, а то пролетарии избушек внезапно осознают себя эксплуатируемым классом и организуют... страшно сказать... что организуют.

Реальная вакансия... Заработная плата от 300 тысяч рублей.

Ваша задача — рьяно демонстрировать диалектику «трудятся все, кроме меня»

Ваш конь — не транспорт, а мобильный пункт надзора за эксплуатацией. Каждый ваш презрительный взгляд на холопов и громкий хруст французской булки — не просто перфоманс, а воспроизводство дореволюционных производственных отношений на радость оплачивающим этот аттракцион современным буржуа-туристам. Главное — не переусердствовать, а то пролетарии избушек внезапно осознают себя эксплуатируемым классом и организуют... страшно сказать... что организуют.

😁14🌚1

7:30 утра. Кофе. Новости образования. Истерический хохот. Только пригубила кофе – и вот оно, перлы дня.

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко как отрезал: «Цель высшего образования - сформировать целостное мировоззрение в области специальности». Целостное... но узкоспециальное? Это как панорамный вид... из замочной скважины? Значит, идеал – физик, видящий мир только кварками, или филолог, измеряющий культуру спряжениями глаголов? А целостное мировоззрение слесаря – это когда вся вселенная кажется гигантской гайкой? Господи, дайте салфеток!

Не успела вытереть экран – Литвиненко продолжает: «Нужно прописать целенаправленную мотивацию студента работать по специальности». Блеск! Просто «пропишем» в методичке: «СТУДЕНТ. ГОРИ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ. (пункт 5.2)» – и вуаля! Низкие зарплаты? Рутина? Отсутствие вакансий? Ерунда какая!

Перехожу к высказываниям от Валерия Фадеева, главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Он озабочен «лишним» в учебных программах. Цитирую: «...специалисты, в том числе, и из управляющих органов говорят, что на 20 процентов можно было бы сократить программы без потери качества». О, магическое число 20! Видимо, получено путем священнодействий над графиками в кабинетах. Отрежем пятую часть от любой дисциплины – и качество чудесным образом сохранится! А уверенность, что чиновник лучше преподавателя видит «лишнее» – это просто образец скромности.

Из-за результатов ЕГЭ по географии Валерий Фадеев же совершенно в панике: «Еще меньше людей будут знать, куда впадает река Волга». Тревога! Географический апокалипсис! Скоро Каспийское море объявит в розыск свою главную реку! Да, цифры не радуют, но сводить географию к устью одной реки – это как сводить кулинарию к умению варить яйца.

И апофеоз от политолога Дмитрия Журавлева: «...те, кто говорят по-русски, скорее всего, думают по-русски. Это обеспечивает их лояльность». БРИЛЛИАНТ! Выучил русский – и БАМ! – мысли синхронизированы с Кремлем, Лояльность™ активирована! Это же готовая формула мирового господства! Нобелевку – немедленно!

Свой утренний кофе я так и не допила – обхохоталась до слёз. А жестоко хромающая логика в высказываниях официальных лиц - это, пожалуй, сильный аргумент в пользу того, чтобы учиться мыслить самостоятельно.

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко как отрезал: «Цель высшего образования - сформировать целостное мировоззрение в области специальности». Целостное... но узкоспециальное? Это как панорамный вид... из замочной скважины? Значит, идеал – физик, видящий мир только кварками, или филолог, измеряющий культуру спряжениями глаголов? А целостное мировоззрение слесаря – это когда вся вселенная кажется гигантской гайкой? Господи, дайте салфеток!

Не успела вытереть экран – Литвиненко продолжает: «Нужно прописать целенаправленную мотивацию студента работать по специальности». Блеск! Просто «пропишем» в методичке: «СТУДЕНТ. ГОРИ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ. (пункт 5.2)» – и вуаля! Низкие зарплаты? Рутина? Отсутствие вакансий? Ерунда какая!

Перехожу к высказываниям от Валерия Фадеева, главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Он озабочен «лишним» в учебных программах. Цитирую: «...специалисты, в том числе, и из управляющих органов говорят, что на 20 процентов можно было бы сократить программы без потери качества». О, магическое число 20! Видимо, получено путем священнодействий над графиками в кабинетах. Отрежем пятую часть от любой дисциплины – и качество чудесным образом сохранится! А уверенность, что чиновник лучше преподавателя видит «лишнее» – это просто образец скромности.

Из-за результатов ЕГЭ по географии Валерий Фадеев же совершенно в панике: «Еще меньше людей будут знать, куда впадает река Волга». Тревога! Географический апокалипсис! Скоро Каспийское море объявит в розыск свою главную реку! Да, цифры не радуют, но сводить географию к устью одной реки – это как сводить кулинарию к умению варить яйца.

И апофеоз от политолога Дмитрия Журавлева: «...те, кто говорят по-русски, скорее всего, думают по-русски. Это обеспечивает их лояльность». БРИЛЛИАНТ! Выучил русский – и БАМ! – мысли синхронизированы с Кремлем, Лояльность™ активирована! Это же готовая формула мирового господства! Нобелевку – немедленно!

Свой утренний кофе я так и не допила – обхохоталась до слёз. А жестоко хромающая логика в высказываниях официальных лиц - это, пожалуй, сильный аргумент в пользу того, чтобы учиться мыслить самостоятельно.

🔥11👍6😁4🙈2❤1

На днях увидела короткое видео «Урок истории в разных странах» и вспомнила про книгу Марка Ферро «Как рассказывают историю детям в разных странах мира». Согласиться с основным выводом автора о том, что единого для всех прошлого не существует, могу лишь отчасти. Однако было бы глупо отрицать, что каждое государство конструируют свою версию истории, служащую их потребностям в настоящем.

Подтверждением тому и уже успевшие прославиться учебники В.Р. Мединского, и новость о том, что к 2026 – 2027 годам Россия и Белоруссия планируют создать единый учебник по истории Союзного государства. Надо сказать, что о цели инициативы Постоянный комитет Союзного государства не умалчивает, а откровенно заявляет: хотим «выработать согласованные исторические трактовки для укрепления идеологического единства двух стран». Скорее всего, никакого объективного исследования прошлого здесь не предполагается. Скорее всего, будет сборная солянка, которой накормят молодое поколение с целью убедить в том, что текущий формат интеграции - процесс естественный и исторически обусловленный. Едва ли упомянут газовые войны и незабываемое балансирование президента Белоруссии на двух стульях…

Вернемся к Марку Ферро. Свою книгу он написал в 1981 г., затем в 2004 г. добавил несколько глав. С момента издания работы много воды утекло, поэтому, по каким именно учебникам преподают историю в разных странах мира сегодня, вы не узнаете. Учебники переиздаются, однако сам феномен использования истории для формирования нужной картины мира остается, да общие тенденции в толковании исторических событий все еще живы. Самое интересное в книге «Как рассказывают историю детям в разных странах мира» — это анализ учебников, по которым изучали историю во Франции, Бельгии, Индии, Китае, Японии, США, СССР, на Ближнем Востоке и т.д. Приведу несколько цитат.

Европа (Франция, Великобритания, Бельгия): «Колониальная экспансия предстает как великое благочестивое деяние. Главное внимание уделяется благам прогресса - железным дорогам, отмене варварских обычаев, христианизации. Эксплуатация и насилие систематически преподносятся как неизбежные издержки на пути к прогрессу».

Ближний Восток: «Крестовые походы изображаются не как религиозные войны прошлого, а как первая волна западного колониализма, успешно отраженная героями вроде Салах ад-Дина».

Япония: «Модернизация Мэйдзи представлена как успешное заимствование западных технологий при сохранении японского духа. Однако агрессия 1930-40-х годов и Вторая мировая война часто описываются скупо, с акцентом на страданиях самого японского народа».

США: «Американские учебники истории строятся вокруг идеи американской исключительности и явного предначертания (Manifest Destiny). Гражданская война акцентирует отмену рабства как торжество морали Севера, а не структурные конфликты».

Польша: «Польские учебники истории рисуют прошлое страны как почти непрерывную борьбу за независимость и сохранение национальной идентичности перед лицом могущественных соседей – прежде всего Германии и России (СССР). Подчеркивается особая роль католической церкви как хранительницы польского духа в периоды отсутствия государственности».

И хотя конкретные учебники, как и книга Марка Ферро, устаревают и меняются, суть проблемы, сформулированная Фридрихом Энгельсом, остается актуальной: «История – это та область, в которой господствующие группы, победившая партия оправдывают свои дела, а побежденные ищут утешения для поражения и подстрекают к реваншу». Именно поэтому, когда мы видим, как история вновь подвергается переписыванию, важно задать себе простые, но ключевые вопросы: Кому и зачем выгодна именно эта версия событий? История – это предмет познания прошлого или инструмент внушения в настоящем?

https://www.youtube.com/shorts/qD_SysUyG8Q

Подтверждением тому и уже успевшие прославиться учебники В.Р. Мединского, и новость о том, что к 2026 – 2027 годам Россия и Белоруссия планируют создать единый учебник по истории Союзного государства. Надо сказать, что о цели инициативы Постоянный комитет Союзного государства не умалчивает, а откровенно заявляет: хотим «выработать согласованные исторические трактовки для укрепления идеологического единства двух стран». Скорее всего, никакого объективного исследования прошлого здесь не предполагается. Скорее всего, будет сборная солянка, которой накормят молодое поколение с целью убедить в том, что текущий формат интеграции - процесс естественный и исторически обусловленный. Едва ли упомянут газовые войны и незабываемое балансирование президента Белоруссии на двух стульях…

Вернемся к Марку Ферро. Свою книгу он написал в 1981 г., затем в 2004 г. добавил несколько глав. С момента издания работы много воды утекло, поэтому, по каким именно учебникам преподают историю в разных странах мира сегодня, вы не узнаете. Учебники переиздаются, однако сам феномен использования истории для формирования нужной картины мира остается, да общие тенденции в толковании исторических событий все еще живы. Самое интересное в книге «Как рассказывают историю детям в разных странах мира» — это анализ учебников, по которым изучали историю во Франции, Бельгии, Индии, Китае, Японии, США, СССР, на Ближнем Востоке и т.д. Приведу несколько цитат.

Европа (Франция, Великобритания, Бельгия): «Колониальная экспансия предстает как великое благочестивое деяние. Главное внимание уделяется благам прогресса - железным дорогам, отмене варварских обычаев, христианизации. Эксплуатация и насилие систематически преподносятся как неизбежные издержки на пути к прогрессу».

Ближний Восток: «Крестовые походы изображаются не как религиозные войны прошлого, а как первая волна западного колониализма, успешно отраженная героями вроде Салах ад-Дина».

Япония: «Модернизация Мэйдзи представлена как успешное заимствование западных технологий при сохранении японского духа. Однако агрессия 1930-40-х годов и Вторая мировая война часто описываются скупо, с акцентом на страданиях самого японского народа».

США: «Американские учебники истории строятся вокруг идеи американской исключительности и явного предначертания (Manifest Destiny). Гражданская война акцентирует отмену рабства как торжество морали Севера, а не структурные конфликты».

Польша: «Польские учебники истории рисуют прошлое страны как почти непрерывную борьбу за независимость и сохранение национальной идентичности перед лицом могущественных соседей – прежде всего Германии и России (СССР). Подчеркивается особая роль католической церкви как хранительницы польского духа в периоды отсутствия государственности».

И хотя конкретные учебники, как и книга Марка Ферро, устаревают и меняются, суть проблемы, сформулированная Фридрихом Энгельсом, остается актуальной: «История – это та область, в которой господствующие группы, победившая партия оправдывают свои дела, а побежденные ищут утешения для поражения и подстрекают к реваншу». Именно поэтому, когда мы видим, как история вновь подвергается переписыванию, важно задать себе простые, но ключевые вопросы: Кому и зачем выгодна именно эта версия событий? История – это предмет познания прошлого или инструмент внушения в настоящем?

https://www.youtube.com/shorts/qD_SysUyG8Q

YouTube

Урок истории в разных странах #юмор #fah #история

Полная версия https://youtu.be/hVqUkRLyeCU

👍9🔥3

Читаю книгу про современные международные отношения и слегка в шоке от того, сколько новых терминов понадобилось правящей верхушке США, чтобы «пригладить» собственную внешнюю и внутреннюю политику. Вот он настоящий (!!!) урок американского английского, на котором вы узнаете, как неудобный факт, провал или агрессия аккуратно упаковываются в размытый термин.

Вражеские комбатанты (Enemy Combatants) - правовая категория, созданная администрацией Буша для лиц, захваченных в ходе GWOT (особенно в Афганистане). Лишала их статуса военнопленных по Женевским конвенциям и ограничивала доступ к обычным судам, что привело к созданию Гуантанамо и военных трибуналов.

Стратегическое терпение (Strategic Patience) - подход администрации Обамы к некоторым сложным международным вызовам (особенно Северной Корее), предполагавший избегание эскалации, давление санкциями и ожидание изменений в поведении оппонента без прямых уступок или резких действий.

Великодержавное соперничество (Great Power Competition) - термин, ставший центральным в стратегических документах (особенно «Стратегии национальной обороны» 2018 года) администрации Дональда Трампа и сохраненный Джо Байденом. Обозначает смещение фокуса США с борьбы с терроризмом на стратегическое противостояние с «ревизионистскими державами» (прежде всего Китаем и Россией) в военной, экономической, технологической и идеологической сферах.

Сигнатурные удары (Signature Strikes) - тип ударов БПЛА, нацеленных не на конкретную идентифицированную личность, а на паттерны поведения (например, группа вооруженных мужчин в зоне, контролируемой террористами), которые соответствуют «сигнатуре» вражеского боевика.

И вот теперь весь земной шар разговаривает на новоязе, ведь если хочешь сделать мерзость респектабельной, то просто назови ее красиво. Эвфемизмами жонглируют дипломаты в ООН, генералы в штабах, журналисты в новостях, а в результате – не описание действительных событий и проблем, а какая-то невообразимая путаница, в которой сам черт ногу сломит.

И да, продолжаем следить за новыми сезонами этого лингвистического сериала…

Вражеские комбатанты (Enemy Combatants) - правовая категория, созданная администрацией Буша для лиц, захваченных в ходе GWOT (особенно в Афганистане). Лишала их статуса военнопленных по Женевским конвенциям и ограничивала доступ к обычным судам, что привело к созданию Гуантанамо и военных трибуналов.

Стратегическое терпение (Strategic Patience) - подход администрации Обамы к некоторым сложным международным вызовам (особенно Северной Корее), предполагавший избегание эскалации, давление санкциями и ожидание изменений в поведении оппонента без прямых уступок или резких действий.

Великодержавное соперничество (Great Power Competition) - термин, ставший центральным в стратегических документах (особенно «Стратегии национальной обороны» 2018 года) администрации Дональда Трампа и сохраненный Джо Байденом. Обозначает смещение фокуса США с борьбы с терроризмом на стратегическое противостояние с «ревизионистскими державами» (прежде всего Китаем и Россией) в военной, экономической, технологической и идеологической сферах.

Сигнатурные удары (Signature Strikes) - тип ударов БПЛА, нацеленных не на конкретную идентифицированную личность, а на паттерны поведения (например, группа вооруженных мужчин в зоне, контролируемой террористами), которые соответствуют «сигнатуре» вражеского боевика.

И вот теперь весь земной шар разговаривает на новоязе, ведь если хочешь сделать мерзость респектабельной, то просто назови ее красиво. Эвфемизмами жонглируют дипломаты в ООН, генералы в штабах, журналисты в новостях, а в результате – не описание действительных событий и проблем, а какая-то невообразимая путаница, в которой сам черт ногу сломит.

И да, продолжаем следить за новыми сезонами этого лингвистического сериала…

❤8👏5🥰1

Минобрнауки РФ в рамках новой системы высшего образования во всех университетах страны введет обязательный перечень предметов. «В единое социогуманитарное ядро» войдут шесть дисциплин — история, основы философии, русский язык, безопасность жизнедеятельности, физическая культура и основы российской государственности.

Для преподавания дисциплины «Основы российской государственности» было создано три учебника на выбор, однако больше всего меня заинтересовало пособие под редакцией доктора исторических наук С.В. Перевезенцева, изданное издательским домом «Дело» РАНХиГС в рамках реализации проекта «ДНК России» (это не шутка). «Это сверхзадача курса - понять, что такое российская, русская цивилизация, чем она отличается от Запада, Востока или Африки, - говорит профессор факультета политологии МГУ Сергей Перевезенцев. - В основу учебника легли многолетние исследования МГУ о традиционных российских ценностях».

А теперь некоторые выдержки из учебника под редакцией С.В. Перевезенцева:

«Идеалы всегда приобретали в России религиозно-мифологическую окраску, когда желание, мечта о рае на небесах или о построении рая на Земле оказывались важнее и даже более реальными, нежели сама повседневная и достаточно трудная жизнь. Ведь даже идея построения коммунизма имела в России именно религиозно-мифологический характер, связанный и с идеей особой исторической миссии России, и с представлениями о возможности устроения рая на Земле».

«Практически о том же скажет почти сто лет спустя, но уже испытав горькое подтверждение слов историческим опытом, выдающийся публицист и философ И. А. Ильин, вынужденный революционными властями Советской республики покинуть Россию: «Люди без Родины становятся исторической пылью, блеклой осенней листвой, гонимой с места на место и втаптываемой чужеземцами в грязь».

«И.В. Сталин, по воспоминаниям У. А. Гарримана, представителя президента США Ф. Рузвельта в СССР, имея в виду русских людей, произнес знаменательные слова: «У нас нет сомнений в том, — сказал он, — что они сражаются не за нас (подразумевая компартию), они сражаются за матушку Россию».

«Лишь с начала 2023 г. в российском массовом сознании начинают продвигаться образы патриотизма в качестве поведенческого образца, на основании которого можно было бы выстраивать и оценивать поведение отдельного человека. Сегодня патриот не только тот, кто защищает интересы России с оружием в руках, но и все те, кто на своем месте служит Отечеству».

Учебник легко находится в интернете, так что дальше читайте сами (я больше не могу🤯). Добавлю лишь, что на основе пособия С.В. Перевезенцева дисциплину «Основы российской государственности» преподают следующие вузы: РАНХиГС, МГУ, РГГУ, РУДН, МГПУ, Московский политехнический университет, Государственный Академический университет гуманитарных наук, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Дагестанский государственный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет и т.д.

P.S. А с сентября 2026 года уже в расписании уроков учеников 5-7 классов появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России».

Для преподавания дисциплины «Основы российской государственности» было создано три учебника на выбор, однако больше всего меня заинтересовало пособие под редакцией доктора исторических наук С.В. Перевезенцева, изданное издательским домом «Дело» РАНХиГС в рамках реализации проекта «ДНК России» (это не шутка). «Это сверхзадача курса - понять, что такое российская, русская цивилизация, чем она отличается от Запада, Востока или Африки, - говорит профессор факультета политологии МГУ Сергей Перевезенцев. - В основу учебника легли многолетние исследования МГУ о традиционных российских ценностях».

А теперь некоторые выдержки из учебника под редакцией С.В. Перевезенцева:

«Идеалы всегда приобретали в России религиозно-мифологическую окраску, когда желание, мечта о рае на небесах или о построении рая на Земле оказывались важнее и даже более реальными, нежели сама повседневная и достаточно трудная жизнь. Ведь даже идея построения коммунизма имела в России именно религиозно-мифологический характер, связанный и с идеей особой исторической миссии России, и с представлениями о возможности устроения рая на Земле».

«Практически о том же скажет почти сто лет спустя, но уже испытав горькое подтверждение слов историческим опытом, выдающийся публицист и философ И. А. Ильин, вынужденный революционными властями Советской республики покинуть Россию: «Люди без Родины становятся исторической пылью, блеклой осенней листвой, гонимой с места на место и втаптываемой чужеземцами в грязь».

«И.В. Сталин, по воспоминаниям У. А. Гарримана, представителя президента США Ф. Рузвельта в СССР, имея в виду русских людей, произнес знаменательные слова: «У нас нет сомнений в том, — сказал он, — что они сражаются не за нас (подразумевая компартию), они сражаются за матушку Россию».

«Лишь с начала 2023 г. в российском массовом сознании начинают продвигаться образы патриотизма в качестве поведенческого образца, на основании которого можно было бы выстраивать и оценивать поведение отдельного человека. Сегодня патриот не только тот, кто защищает интересы России с оружием в руках, но и все те, кто на своем месте служит Отечеству».

Учебник легко находится в интернете, так что дальше читайте сами (я больше не могу🤯). Добавлю лишь, что на основе пособия С.В. Перевезенцева дисциплину «Основы российской государственности» преподают следующие вузы: РАНХиГС, МГУ, РГГУ, РУДН, МГПУ, Московский политехнический университет, Государственный Академический университет гуманитарных наук, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Дагестанский государственный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет и т.д.

P.S. А с сентября 2026 года уже в расписании уроков учеников 5-7 классов появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России».

🔥6🤬5

Никита Михалков о США, Европе и тех, кто сможет сегодня сохранить культуру для человечества

«Это даже не время «Оскара» прошло. Это время Америки прошло. Америка стареет, дряхлеет, деградирует. Все меняется. Той Америки 1980-х годов, которую мы знали, любили, понимали, о которой мечтали, ее больше нет, она разрушена самой же собой, своей политикой, «демократическими» новшествами, квадроберами, абсолютными нарушениями всяких человеческих, нравственных и божественных правил».

«Я считаю, что сегодня и Россия, и евразийское пространство дают реальную надежду на сохранение культуры для всего человечества. Сохранение и защита тех незыблемых традиционных ценностей, которые человека делают человеком, обладающим душой, обладающим такими понятиями, как стыд, сострадание, совесть, любовь, признание своего божественного происхождения».

О, глубокомысленно! Никита Сергеевич Михалков, наш неутомимый страж духовных скреп, с трогательной ностальгией вспоминает Америку 80-х — видимо, последний оплот подлинной нравственности перед нашествием квадроберов и прочей нечисти. Как логично, что именно на фоне этого «заката» мы с таким пафосом возводим свой культурный бастион. Ведь взрослому россиянину, как известно, стоит лишь легально увидеть что-то нетрадиционно-ценностное — и родину продаст не задумываясь. Зато как вдохновляет наше особое понимание защиты традиций: под бравурные фанфары о священном наследии, советские сказки волшебным образом преображаются в дорогущие подделки — с бюджетами космических масштабов, графикой из прошлого тысячелетия и отвратительной игрой актеров. Для пущей сохранности, разумеется.

«Это даже не время «Оскара» прошло. Это время Америки прошло. Америка стареет, дряхлеет, деградирует. Все меняется. Той Америки 1980-х годов, которую мы знали, любили, понимали, о которой мечтали, ее больше нет, она разрушена самой же собой, своей политикой, «демократическими» новшествами, квадроберами, абсолютными нарушениями всяких человеческих, нравственных и божественных правил».

«Я считаю, что сегодня и Россия, и евразийское пространство дают реальную надежду на сохранение культуры для всего человечества. Сохранение и защита тех незыблемых традиционных ценностей, которые человека делают человеком, обладающим душой, обладающим такими понятиями, как стыд, сострадание, совесть, любовь, признание своего божественного происхождения».

О, глубокомысленно! Никита Сергеевич Михалков, наш неутомимый страж духовных скреп, с трогательной ностальгией вспоминает Америку 80-х — видимо, последний оплот подлинной нравственности перед нашествием квадроберов и прочей нечисти. Как логично, что именно на фоне этого «заката» мы с таким пафосом возводим свой культурный бастион. Ведь взрослому россиянину, как известно, стоит лишь легально увидеть что-то нетрадиционно-ценностное — и родину продаст не задумываясь. Зато как вдохновляет наше особое понимание защиты традиций: под бравурные фанфары о священном наследии, советские сказки волшебным образом преображаются в дорогущие подделки — с бюджетами космических масштабов, графикой из прошлого тысячелетия и отвратительной игрой актеров. Для пущей сохранности, разумеется.

😁10👍4💊1

#напосмотреть

«Злость, тщеславие, нежелание сдаваться и жажда борьбы привели меня на путь, с которого не сойти… Я хотел бороться с несправедливостью, не задумываясь о цене, а когда взглянул вниз, земли под ногами уже не видел. И тот я, что начал эту битву, никогда не получит признания или зрителей, или хотя бы благодарности» (из речи персонажа в сериале «Андор»)

Существующая действительность тихо и незаметно впивается и высасывает кровь. Работа, покупки, обеды, разговоры. Все застыло. И хотя сегодня кажется, что дальше так продолжаться не может, завтра придет и издевательски ухмыльнется: «Нет, еще не все. Продолжай терпеть». Удушающая рутина и безнадега – вот то, что испытывают жители миров под пятой Империи в «Андоре».

В сериале мы видим, как персонажи учатся и учат, ищут противоречия, пытаются найти выход, спорят, ругаются, злятся на реальность и ненавидят то, что стирает с лица общества все человеческое. Они – словно пионеры, видевшие борьбу лишь на страницах книг. А каково ее реальное лицо в этом вымышленном мире?

Понятия не имею, как получилось, что сериал о борьбе с угнетающей системой прорвался к зрителю: либо управленцы медиакорпорации «Дисней» окончательно отупели, либо создатели сериалы – гениальные хитрецы. В центре сюжета – активная подготовка к сопротивлению: налаживание связей в подполье, изображение редких, но неизбежно кровавых столкновений, поиск ресурсов и союзников.

В «Андоре» нет героев с мечами и суперсилами, сериал показывает людей, которые в какой-то момент поняли, что их уже не просто загнали в угол, а уткнули лицом в стену и приставили пистолет к голове. Те, кто выбрал бороться, внезапно не обретают святость и разум, они все еще эгоистичные, местами трусливые и мелочные, жаждущие признания и нуждающиеся в поддержке и пинках. В первом сезоне революционеры еще только осознают себя, а потому фокус – на изменении и становлении личностей. Второй сезон сконцентрирован на процессах, в которых персонажи сквозь случайность и необходимость пробивают путь к новому обществу.

Диалоги в сериале наполнены смыслом, у действий есть причина и следствие, герои понятны и именно поэтому интересны. Картинка в «Андоре» качественная и радующая глаз, а каждый спецэффект оправдан. Есть тут и отсылки на революционные лозунги и речи. А финал, хотя и может показаться не совсем тем, что хотелось бы увидеть, все еще реалистичный и намекающий…

Однозначно рекомендую посмотреть этот шедевр политической драмы, чтобы глубже понять ту бездну сложностей и жертв, что стоит за фразой «революции не делаются в белых перчатках».

https://www.youtube.com/watch?v=ffOOR8Z6KVE

«Злость, тщеславие, нежелание сдаваться и жажда борьбы привели меня на путь, с которого не сойти… Я хотел бороться с несправедливостью, не задумываясь о цене, а когда взглянул вниз, земли под ногами уже не видел. И тот я, что начал эту битву, никогда не получит признания или зрителей, или хотя бы благодарности» (из речи персонажа в сериале «Андор»)

Существующая действительность тихо и незаметно впивается и высасывает кровь. Работа, покупки, обеды, разговоры. Все застыло. И хотя сегодня кажется, что дальше так продолжаться не может, завтра придет и издевательски ухмыльнется: «Нет, еще не все. Продолжай терпеть». Удушающая рутина и безнадега – вот то, что испытывают жители миров под пятой Империи в «Андоре».

В сериале мы видим, как персонажи учатся и учат, ищут противоречия, пытаются найти выход, спорят, ругаются, злятся на реальность и ненавидят то, что стирает с лица общества все человеческое. Они – словно пионеры, видевшие борьбу лишь на страницах книг. А каково ее реальное лицо в этом вымышленном мире?

Понятия не имею, как получилось, что сериал о борьбе с угнетающей системой прорвался к зрителю: либо управленцы медиакорпорации «Дисней» окончательно отупели, либо создатели сериалы – гениальные хитрецы. В центре сюжета – активная подготовка к сопротивлению: налаживание связей в подполье, изображение редких, но неизбежно кровавых столкновений, поиск ресурсов и союзников.

В «Андоре» нет героев с мечами и суперсилами, сериал показывает людей, которые в какой-то момент поняли, что их уже не просто загнали в угол, а уткнули лицом в стену и приставили пистолет к голове. Те, кто выбрал бороться, внезапно не обретают святость и разум, они все еще эгоистичные, местами трусливые и мелочные, жаждущие признания и нуждающиеся в поддержке и пинках. В первом сезоне революционеры еще только осознают себя, а потому фокус – на изменении и становлении личностей. Второй сезон сконцентрирован на процессах, в которых персонажи сквозь случайность и необходимость пробивают путь к новому обществу.

Диалоги в сериале наполнены смыслом, у действий есть причина и следствие, герои понятны и именно поэтому интересны. Картинка в «Андоре» качественная и радующая глаз, а каждый спецэффект оправдан. Есть тут и отсылки на революционные лозунги и речи. А финал, хотя и может показаться не совсем тем, что хотелось бы увидеть, все еще реалистичный и намекающий…

Однозначно рекомендую посмотреть этот шедевр политической драмы, чтобы глубже понять ту бездну сложностей и жертв, что стоит за фразой «революции не делаются в белых перчатках».

https://www.youtube.com/watch?v=ffOOR8Z6KVE

YouTube

Андор (1 сезон) — Русский трейлер (2022) Disney+

➤ Приключения разведчика Кассиана Андора в годы формирования Сопротивления.

➤ Премьера в мире - 21 сентября 2022

➤ Режиссер: Ben Caron, Susanna White, Бенжамин Карон

➤ Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма, приключения

➤ Платформа: Disney+

➤ Страна:…

➤ Премьера в мире - 21 сентября 2022

➤ Режиссер: Ben Caron, Susanna White, Бенжамин Карон

➤ Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма, приключения

➤ Платформа: Disney+

➤ Страна:…

👍13🔥2

#ПролетарскийЮмор

Прочла я тут заметку Александра Батова о нашумевшем выступлении Романа Осина и его «собутыльников». На всякий случай накидала небольшое руководство, а то, вдруг, коммунисты/марксисты/левые снова позволят себе ТАКОЕ недостойное поведение.

Малый Быт-Устав Сознательного Строителя Коммунизма (МБУССК) (предназначено для внутреннего партпользования и ежедневной самокритики)

❗️ Настоящий коммунист - трезвенник и язвенник! А если и пьёт, то только один и в темноте, чтобы не дай бог не навредить своей репутации.

❗️ Товарищ! Пил – сиди дома и читай «Капитал»! Выходи на люди только с трезвой мыслью и кристально чистым классовым сознанием!

❗️ Отдыхать на диване? Разрешается только в позе "Рабочего и колхозницы" и с томиком Ленина на груди. Кино? Только документальные фильмы о сборе урожая.

❗️ Коммунист не причесывается, потому что этот акт – не что иное, как примирение с собственным отражением, а не беспощадная критика и самокритика, которой должна быть пронизана каждая минута его бытия.

❗️ Смеяться можно только над анекдотами про буржуев. Пение? Только хором и только пролетарские гимны.

❗️ Принять ванну? Роскошь! Настоящий коммунист моется под ледяным душем за 30 секунд – это закалка духа и тела для грядущих баррикад. Чистить зубы? Только пастой «Диамат» и только с мыслями о прибавочной стоимости.

❗️ Настоящий коммунист спит в позе «Готовность №1», а сновидения должны проходить цензуру: только о мировой революции и перевыполнении плана. Храп – признак идеологической расслабленности.

❗️ Чихать? Только с криком «Апчхи на буржуазию!» .

Помни, товарищ: образцовый коммунист – это святой без тела и потребностей, парящий над бытом. Всё кроме РЕВОЛЮЦИИ – от лукавого и контрреволюционной слабости! Если ты живешь – ты уже подозрителен. Лучше сразу самоликвидируйся во имя чистоты идеи!

Пояснение: не являюсь поклонницей ни Батова, ни Осина, ни Рудого. Но откровенно надоели наставления левых блогеров о том, какими должны или не должны быть коммунисты, как им думать можно, а как - нельзя. Каждый делает то, что может и хочет, а все эти выяснения отношений - пустая трата времени и сил.

Прочла я тут заметку Александра Батова о нашумевшем выступлении Романа Осина и его «собутыльников». На всякий случай накидала небольшое руководство, а то, вдруг, коммунисты/марксисты/левые снова позволят себе ТАКОЕ недостойное поведение.

Малый Быт-Устав Сознательного Строителя Коммунизма (МБУССК) (предназначено для внутреннего партпользования и ежедневной самокритики)

Помни, товарищ: образцовый коммунист – это святой без тела и потребностей, парящий над бытом. Всё кроме РЕВОЛЮЦИИ – от лукавого и контрреволюционной слабости! Если ты живешь – ты уже подозрителен. Лучше сразу самоликвидируйся во имя чистоты идеи!

Пояснение: не являюсь поклонницей ни Батова, ни Осина, ни Рудого. Но откровенно надоели наставления левых блогеров о том, какими должны или не должны быть коммунисты, как им думать можно, а как - нельзя. Каждый делает то, что может и хочет, а все эти выяснения отношений - пустая трата времени и сил.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

🤣10🤔2🤡2👍1

11 июля 2025 года Президент Российской Федерации подписал закон "Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации". Среди основных принципов реализации государственной языковой политики указаны (раздел IV):

д) обеспечение культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации, сохранение ее этнокультурного и языкового многообразия;

е) обеспечение государственных гарантий сохранения языков народов Российской Федерации как объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Смотрю на статистику за первое полугодие 2025-го, опубликованную Российской книжной палатой еще до июльского Указа, и не понимаю, как он может быть реализован. С начала года на русском языке было издано (имеются в виду издания, а не тираж) - 51337 книг, на татарском – 153, на башкирском – 85, на якутском – 39, на удмуртском – 42, на чувашском – 19, на марийском – 12, на коми и балкарском – 11. Дальше десятки языков с одной-двумя книжками за полгода. Ирония в том, что даже церковнославянский (издано 20 книг!) оказался «живее» в типографиях, чем многие живые языки коренных народов РФ.

Возвращаемся к Указу Президента и смотрим раздел V. Среди задач государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения, поддержки и развития государственных языков республик РФ и других языков народов РФ указаны: совершенствование системы образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по изучению и преподаванию языков народов РФ, а также поддержка развития литературной традиции на языках народов РФ; повышение доступности для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, фольклора, детской литературы и других произведений, созданных на языках народов РФ.

Казалось бы, задачи хорошие и важные, однако существующие проблемы они не учитывает. Как нарастить выпуск книг на языках республик и народов РФ, если система десятилетиями работала почти исключительно на русском? Как и кто будет развивать литературу народов РФ? Откуда взять учителей, которые будут преподавать языки народов РФ?

P.S. И еще немного данных: за первое полугодие 2025 года было выпущено 582 изданий на английском языке, 33 издания – на немецком, 29 изданий – на французском, 17 изданий – на китайском, 14 изданий – на арабском.

Все статистические показатели по выпуску книг за 1 полугодие 2025 года здесь: https://www.rsl.ru/ru/rkp/gos-bbu/statistika-pechati-1i-spravochnaya-rabota#5-title

д) обеспечение культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации, сохранение ее этнокультурного и языкового многообразия;

е) обеспечение государственных гарантий сохранения языков народов Российской Федерации как объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Смотрю на статистику за первое полугодие 2025-го, опубликованную Российской книжной палатой еще до июльского Указа, и не понимаю, как он может быть реализован. С начала года на русском языке было издано (имеются в виду издания, а не тираж) - 51337 книг, на татарском – 153, на башкирском – 85, на якутском – 39, на удмуртском – 42, на чувашском – 19, на марийском – 12, на коми и балкарском – 11. Дальше десятки языков с одной-двумя книжками за полгода. Ирония в том, что даже церковнославянский (издано 20 книг!) оказался «живее» в типографиях, чем многие живые языки коренных народов РФ.

Возвращаемся к Указу Президента и смотрим раздел V. Среди задач государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения, поддержки и развития государственных языков республик РФ и других языков народов РФ указаны: совершенствование системы образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по изучению и преподаванию языков народов РФ, а также поддержка развития литературной традиции на языках народов РФ; повышение доступности для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, фольклора, детской литературы и других произведений, созданных на языках народов РФ.

Казалось бы, задачи хорошие и важные, однако существующие проблемы они не учитывает. Как нарастить выпуск книг на языках республик и народов РФ, если система десятилетиями работала почти исключительно на русском? Как и кто будет развивать литературу народов РФ? Откуда взять учителей, которые будут преподавать языки народов РФ?

P.S. И еще немного данных: за первое полугодие 2025 года было выпущено 582 изданий на английском языке, 33 издания – на немецком, 29 изданий – на французском, 17 изданий – на китайском, 14 изданий – на арабском.

Все статистические показатели по выпуску книг за 1 полугодие 2025 года здесь: https://www.rsl.ru/ru/rkp/gos-bbu/statistika-pechati-1i-spravochnaya-rabota#5-title

👏4

Решила посмотреть демонстрационный вариант экзамена по истории России и основам законодательства Российской Федерации для целей приобретения гражданства Российской Федерации... А те, кто уже имеют российское гражданство, точно знают ПРАВИЛЬНЫЙ ответ?🙈

😱1

«Одну из моих лучших речей я произнес под проливным дождем в Гайд-парке, перед шестью полицейскими, посланными наблюдать за мной, и секретарем общества, по просьбе которого я выступал, - он держал надо мною зонтик. Я решил во что бы то ни стало заинтересовать полицейских, хотя слушали они меня лишь по долгу службы, - обычно, как только они убеждались, что оратор безвреден, они тут же забывали о нем. Я развлекал их больше часу».

«Люди указывают на проявление личных симпатий и антипатий в моих рецензиях так, словно обвиняют меня в каких-то предосудительных поступках, не ведая того, что критический обзор, в котором нет личных симпатий и антипатий, не заслуживает того, чтобы его читали. Именно способность воcпринимать хорошие и дурные образцы искусства как нечто касающееся тебя лично и делает человека критиком».

«Не моя вина, читатель, что мое искусство выражает скорее мои моральные убеждения и непримиримость духа, чем мое чувство прекрасного. Я провел жизнь по большей части в больших современных городах, где мое чувство прекрасного умирало от голода, в то время как ум мой осаждали всяческие проблемы».

Из книги «Бернард Шоу» под авторством Эмриса Хьюза. Хьюз написал ее по просьбе советских друзей, в том числе и С.Я. Маршака, который особенно настаивал следующим образом: «Написали же вы биографию Уинстона Черчилля, а ведь Шоу был куда крупнее его и сделал для человечества куда больше».

«Люди указывают на проявление личных симпатий и антипатий в моих рецензиях так, словно обвиняют меня в каких-то предосудительных поступках, не ведая того, что критический обзор, в котором нет личных симпатий и антипатий, не заслуживает того, чтобы его читали. Именно способность воcпринимать хорошие и дурные образцы искусства как нечто касающееся тебя лично и делает человека критиком».

«Не моя вина, читатель, что мое искусство выражает скорее мои моральные убеждения и непримиримость духа, чем мое чувство прекрасного. Я провел жизнь по большей части в больших современных городах, где мое чувство прекрасного умирало от голода, в то время как ум мой осаждали всяческие проблемы».

Из книги «Бернард Шоу» под авторством Эмриса Хьюза. Хьюз написал ее по просьбе советских друзей, в том числе и С.Я. Маршака, который особенно настаивал следующим образом: «Написали же вы биографию Уинстона Черчилля, а ведь Шоу был куда крупнее его и сделал для человечества куда больше».

🥰4

Минпросвещения РФ рекомендовало учителям проследить за поведением детей иностранцев, чтобы выявить у них возможные склонности к преступлениям. Специально для этого совместно с МВД и Минобрнауки создали методичку, которая включает чек-лист для выявления таких детей. Учителям предлагают отслеживать высказывания учеников-мигрантов, возможные пренебрежительные оценки исторической памяти, российских ценностей и госсимволики, а также их реакцию на уроки «Разговоры о важном».

Посмотрела методичку и весьма не знаю, что в ней является целесообразным...

Во-первых, требования к учителям выходят далеко за рамки их компетенций. Мониторинг высказываний, анализ символики на одежде, оценка интернет-активности и выявление «крайних суждений» — это функции психологов, социологов и сотрудников правоохранительных органов, а не педагогов.

Во-вторых, ежедневный контроль высказываний в тетрадях/соцсетях и беседы с учениками потребует десятки дополнительных часов. При этом рекомендации не предусматривают ни сокращения учебной нагрузки, ни оплаты этой работы.

В-третьих, в методичке акцент сделан именно на иностранных учениках, а в чек-лист включены такие нарушения, как пропуск занятий и конфликты с одноклассниками. Т.е. если школьники с гражданством РФ пропускают уроки или же задираются, то это ОК? Или будет еще одна методичка?

В-четвертых, рекомендации не содержат четких критериев оценки. Что считать «пренебрежением к исторической памяти»? Является ли цитата из дополнительно прочитанной книги о спорных событиях «крайним суждением»?

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий задает логичный вопрос: «Почему мы должны специально заранее настраивать учителей на то, что именно дети иностранных граждан будут вести какие-то противоправные разговоры?». В методических рекомендациях ответа нет, так что предположу, что он был бы вполне привычным: «Патамушта».

Методичка здесь: https://education.bashkortostan.ru/documents/active/637231/

Посмотрела методичку и весьма не знаю, что в ней является целесообразным...

Во-первых, требования к учителям выходят далеко за рамки их компетенций. Мониторинг высказываний, анализ символики на одежде, оценка интернет-активности и выявление «крайних суждений» — это функции психологов, социологов и сотрудников правоохранительных органов, а не педагогов.

Во-вторых, ежедневный контроль высказываний в тетрадях/соцсетях и беседы с учениками потребует десятки дополнительных часов. При этом рекомендации не предусматривают ни сокращения учебной нагрузки, ни оплаты этой работы.

В-третьих, в методичке акцент сделан именно на иностранных учениках, а в чек-лист включены такие нарушения, как пропуск занятий и конфликты с одноклассниками. Т.е. если школьники с гражданством РФ пропускают уроки или же задираются, то это ОК? Или будет еще одна методичка?

В-четвертых, рекомендации не содержат четких критериев оценки. Что считать «пренебрежением к исторической памяти»? Является ли цитата из дополнительно прочитанной книги о спорных событиях «крайним суждением»?

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий задает логичный вопрос: «Почему мы должны специально заранее настраивать учителей на то, что именно дети иностранных граждан будут вести какие-то противоправные разговоры?». В методических рекомендациях ответа нет, так что предположу, что он был бы вполне привычным: «Патамушта».

Методичка здесь: https://education.bashkortostan.ru/documents/active/637231/

👍1🥰1