История. Борис Черток, между тем, пишет, что возникшей после запуска Первого спутника реакции мирового сообщества, в общем-то, не ожидали.

"На заводе был круглосуточный аврал по изготовлению полированного шарика с четырьмя длинными хвостами — антеннами. Радисты согласовывали с Краюшкиным «входные сопротивления» для передатчика. От этого антенны то удлинялись, то опять укорачивались. Рязанский лично, по просьбе Королева, разрабатывал и затем прослушивал на специальном приемнике кодированные сигналы. Этому писку будет суждено в ближайшие недели потрясти весь мир.

Но тогда ни на заводе, ни в КБ это никому и в голову не приходило. Охапкин со своими конструкторами круглосуточно торчали на заводе, чтобы успеть изготовить специальный обтекатель для зашиты этого красивого шарика.

Когда у нас в ОКБ начинали компоновку боевого заряда для «семерки», я, изучая габаритно-установочные чертежи и электрические схемы, проникся трепетным уважением к этому произведению человеческого гения, который мы скромно называли «полезным грузом». И вдруг вместо многотонного «полезного груза» на «семерку» будет водружен шар чуть больше футбольного мяча, весом всего 80 килограммов. Его внутренняя электрическая схема настолько элементарна, что ее может запросто воспроизвести любой кружок юных техников.

В конце сентября ОКБ опустело. Вместе с «шариком», приспособлениями и обтекателем все причастные и привлеченные улетели на полигон. Оставшиеся болельщики следили по ВЧ-связи за подготовкой и обещали предупредить меня за сутки до пуска.

4 октября я приехал и включился в компанию дежурных, которых набилось в приемную и кабинет Королева, где был аппарат ВЧ, человек тридцать. На другом конце связи, в бараке «двойки», по приказу Королева сидел наш комментатор, который, получая информацию из бункера, передавал ее нам.

Только вечером, в 22 часа 30 минут, мы услышали взволнованное сообщение, что старт прошел нормально; Еще через полтора часа уже совсем срывающимся голосом кто-то оттуда прокричал: «Все в порядке, он пищит. Шарик летает».

Мы разъезжались из Подлипок глубокой ночью, еще не подозревая, что отныне перешли в космическую эру человечества.

Это был шестой по счету старт «семерки». Из пяти предыдущих только две ракеты прошли более-менее нормально активный участок, две потерпели аварию и одна вообще не взлетела. Всей этой предыстории мир не знал, когда слушал голос Левитана: «Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС...»

Утренние газеты 5 октября успели поместить это сообщение. «Правда» только 9 октября опубликовала подробное описание спутника, его орбиты, радиосигналов и методов наблюдения.

Публиковалось расписание прохождения спутника над городами страны и столицами многих стран мира. Впервые в ясную темную ночь на фоне неподвижных звезд можно было наблюдать одну быстро движущуюся. Это вызывало необычайный восторг...

В Вашингтоне известие о запуске спутника произвело эффект разорвавшейся бомбы. Специалистов Пентагона, которые ратовали за политику «балансирования на грани войны», потрясло не научное значение полета спутника, а ставший для всех очевидным факт создания в Советском Союзе многоступенчатой межконтинентальной ракеты, против которой была бессильна противовоздушная оборона.

Ряд руководящих деятелей США заявили, что русские бросили вызов в области науки, промышленности и военной мощи...

Первый американский спутник был запущен четыре месяца спустя и весил всего 8,3 кг... Американцы не могли не испытывать разочарования и раздражения...

Общепринятое в то время представление, что без специальной оптики, визуально, мы наблюдаем ночью подсвечиваемый солнцем спутник, неверно. Отражающая поверхность спутника была слишком мала для визуального наблюдения. На самом деле наблюдалась вторая ступень — центральный блок ракеты, который вышел на ту же орбиту, что и спутник. Эта ошибка многократно повторялась в средствах массовой информации".

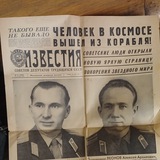

Прилагаются первая и вторая страницы упомянутого выпуска газеты "Правда" от 9 октября 1957 года

#первый #спутник #байконур #8К71ПС #черток #краюшкин #рязанский #охапкин #королев

"На заводе был круглосуточный аврал по изготовлению полированного шарика с четырьмя длинными хвостами — антеннами. Радисты согласовывали с Краюшкиным «входные сопротивления» для передатчика. От этого антенны то удлинялись, то опять укорачивались. Рязанский лично, по просьбе Королева, разрабатывал и затем прослушивал на специальном приемнике кодированные сигналы. Этому писку будет суждено в ближайшие недели потрясти весь мир.

Но тогда ни на заводе, ни в КБ это никому и в голову не приходило. Охапкин со своими конструкторами круглосуточно торчали на заводе, чтобы успеть изготовить специальный обтекатель для зашиты этого красивого шарика.

Когда у нас в ОКБ начинали компоновку боевого заряда для «семерки», я, изучая габаритно-установочные чертежи и электрические схемы, проникся трепетным уважением к этому произведению человеческого гения, который мы скромно называли «полезным грузом». И вдруг вместо многотонного «полезного груза» на «семерку» будет водружен шар чуть больше футбольного мяча, весом всего 80 килограммов. Его внутренняя электрическая схема настолько элементарна, что ее может запросто воспроизвести любой кружок юных техников.

В конце сентября ОКБ опустело. Вместе с «шариком», приспособлениями и обтекателем все причастные и привлеченные улетели на полигон. Оставшиеся болельщики следили по ВЧ-связи за подготовкой и обещали предупредить меня за сутки до пуска.

4 октября я приехал и включился в компанию дежурных, которых набилось в приемную и кабинет Королева, где был аппарат ВЧ, человек тридцать. На другом конце связи, в бараке «двойки», по приказу Королева сидел наш комментатор, который, получая информацию из бункера, передавал ее нам.

Только вечером, в 22 часа 30 минут, мы услышали взволнованное сообщение, что старт прошел нормально; Еще через полтора часа уже совсем срывающимся голосом кто-то оттуда прокричал: «Все в порядке, он пищит. Шарик летает».

Мы разъезжались из Подлипок глубокой ночью, еще не подозревая, что отныне перешли в космическую эру человечества.

Это был шестой по счету старт «семерки». Из пяти предыдущих только две ракеты прошли более-менее нормально активный участок, две потерпели аварию и одна вообще не взлетела. Всей этой предыстории мир не знал, когда слушал голос Левитана: «Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС...»

Утренние газеты 5 октября успели поместить это сообщение. «Правда» только 9 октября опубликовала подробное описание спутника, его орбиты, радиосигналов и методов наблюдения.

Публиковалось расписание прохождения спутника над городами страны и столицами многих стран мира. Впервые в ясную темную ночь на фоне неподвижных звезд можно было наблюдать одну быстро движущуюся. Это вызывало необычайный восторг...

В Вашингтоне известие о запуске спутника произвело эффект разорвавшейся бомбы. Специалистов Пентагона, которые ратовали за политику «балансирования на грани войны», потрясло не научное значение полета спутника, а ставший для всех очевидным факт создания в Советском Союзе многоступенчатой межконтинентальной ракеты, против которой была бессильна противовоздушная оборона.

Ряд руководящих деятелей США заявили, что русские бросили вызов в области науки, промышленности и военной мощи...

Первый американский спутник был запущен четыре месяца спустя и весил всего 8,3 кг... Американцы не могли не испытывать разочарования и раздражения...

Общепринятое в то время представление, что без специальной оптики, визуально, мы наблюдаем ночью подсвечиваемый солнцем спутник, неверно. Отражающая поверхность спутника была слишком мала для визуального наблюдения. На самом деле наблюдалась вторая ступень — центральный блок ракеты, который вышел на ту же орбиту, что и спутник. Эта ошибка многократно повторялась в средствах массовой информации".

Прилагаются первая и вторая страницы упомянутого выпуска газеты "Правда" от 9 октября 1957 года

#первый #спутник #байконур #8К71ПС #черток #краюшкин #рязанский #охапкин #королев

История. Что наговорили на Королева арестованные Клейменов, Лангемак и Глушко учитывать бессмысленно, но у нас есть более надежный источник, указывающий на настоящие причины его ареста - книга дочери Сергея Павловича, Натальи, под названием «Отец» (трехтомная), достаточно известная любителям отечественной космонавтики, в первом томе которой прямо указано, что:

«В мае 1937 г. по обвинению в шпионаже и измене Родине были арестованы и 11-12 июня расстреляны Маршал Советского Союза М.Н. Тухачевский и группа видных военачальников, среди них председатель Центрального совета Осоавиахима Р.П. Эйдеман.

28 июня 1937 г. состоялось заседание бюро Октябрьского РК ВКП(б) г. Москвы, на котором стоял вопрос «о серьезной засоренности кадров райсовета Осоавиахима социально чуждыми, политически неблагонадежными элементами». Бюро постановило предложить секретарю парткома НИИ-3 освободить от работы в Осоавиахиме С.П. Королева, за «тесную связь с врагом народа Эйдеманом», с которым отец действительно плодотворно сотрудничал в годы деятельности ГИРД..»

В 1934-1935 годах Королев спроектировал планер «СК-9», который к осени 1935-го был построен на московском планерном заводе Осоавиахима. В сентябре в Коктебеле состоялись XI Всесоюзные планерные состязания, куда СП прилетел из Москвы пассажиром на этом планере, управляемым пилотом Романовым, на буксире за самолетом «П-5».

На заседании технического совета РНИИ 16 июня 1936 года Королеву удалось протолкнуть, в качестве внеплановых, работы по «экспериментальному ракетоплану первого этапа» с индексом «РП-218-1», который должен был изготовляться посредством установки на его планер (сделанный на средства Осоавиахима) ЖРД конструкции Глушко с тягой 150 кг.

Благодаря подобному сидению на минимум двух стульях, Осоавиахима и РНИИ, тучи над головой Сергея Павловича сгущаются со всех сторон, как далее пишет его дочь в своей книге:

«2 ноября арестовали И.Т. Клейменова и Г.Э. Лангемака. Просочившиеся в институт слухи (оказавшиеся впоследствии неверными) о том, что И.Т. Клейменов арестован в связи с «делом Тухачевского», не могли не наводить отца на тяжелые размышления о возможности и для него повторения такой же судьбы - ведь его взаимодействие с организатором РНИИ М.Н. Тухачевским в 1932-1934 гг. было не менее тесным, чем И.Т. Клейменова».

Вот только Королев не знает и не может знать, что Клейменов арестован не как директор РНИИ (бывшему к тому времени уже НИИ-3 Наркомата оборонной промышленности) и близкий знакомец расстрелянного Тухачевского, а как участник «антисоветской троцкистской организации», в которую «был вовлечен» еще в бытность начальником инженерного отдела Берлинского торгпредства «в середине 1930-х».

Вот вам и упомянутый ранее «немецкий след», кстати!

Получается, что Королев к моменту ареста не только в курсе, за что его уже прессуют (по делам Осоавиахима и его главы бывшего левого эсера комкора-латыша Роберта Эйдемана), но и подозревает, что могут притянуть еще и за общение с маршалом Тухачевским.

Однако непосредственно работ, которыми он занимается в НИИ-3, это не касается, да и военинженер 2-го ранга Костиков тут снова не при чем.

Собственно, с учетом вышеупомянутого, становится странно, как некоторые граждане ссылаются на книгу Натальи Королевой, но при этом частенько повторяют вложенные им в голову совершенно иными источниками домыслы и «факты».

Кстати, есть версия, что если бы не конфликт между Клейменовым и Королевым, то будучи на месте Лангемака последний был бы точно расстрелян.

На фото - Наташа Королева 2 августа 1938 года, комкор Роберт Эйдеман, маршал Михаил Тухачевский

#королев #рнии #клейменов #лангемак #костиков #глушко #эйдеман #тухачевский #осоавиахим

«В мае 1937 г. по обвинению в шпионаже и измене Родине были арестованы и 11-12 июня расстреляны Маршал Советского Союза М.Н. Тухачевский и группа видных военачальников, среди них председатель Центрального совета Осоавиахима Р.П. Эйдеман.

28 июня 1937 г. состоялось заседание бюро Октябрьского РК ВКП(б) г. Москвы, на котором стоял вопрос «о серьезной засоренности кадров райсовета Осоавиахима социально чуждыми, политически неблагонадежными элементами». Бюро постановило предложить секретарю парткома НИИ-3 освободить от работы в Осоавиахиме С.П. Королева, за «тесную связь с врагом народа Эйдеманом», с которым отец действительно плодотворно сотрудничал в годы деятельности ГИРД..»

В 1934-1935 годах Королев спроектировал планер «СК-9», который к осени 1935-го был построен на московском планерном заводе Осоавиахима. В сентябре в Коктебеле состоялись XI Всесоюзные планерные состязания, куда СП прилетел из Москвы пассажиром на этом планере, управляемым пилотом Романовым, на буксире за самолетом «П-5».

На заседании технического совета РНИИ 16 июня 1936 года Королеву удалось протолкнуть, в качестве внеплановых, работы по «экспериментальному ракетоплану первого этапа» с индексом «РП-218-1», который должен был изготовляться посредством установки на его планер (сделанный на средства Осоавиахима) ЖРД конструкции Глушко с тягой 150 кг.

Благодаря подобному сидению на минимум двух стульях, Осоавиахима и РНИИ, тучи над головой Сергея Павловича сгущаются со всех сторон, как далее пишет его дочь в своей книге:

«2 ноября арестовали И.Т. Клейменова и Г.Э. Лангемака. Просочившиеся в институт слухи (оказавшиеся впоследствии неверными) о том, что И.Т. Клейменов арестован в связи с «делом Тухачевского», не могли не наводить отца на тяжелые размышления о возможности и для него повторения такой же судьбы - ведь его взаимодействие с организатором РНИИ М.Н. Тухачевским в 1932-1934 гг. было не менее тесным, чем И.Т. Клейменова».

Вот только Королев не знает и не может знать, что Клейменов арестован не как директор РНИИ (бывшему к тому времени уже НИИ-3 Наркомата оборонной промышленности) и близкий знакомец расстрелянного Тухачевского, а как участник «антисоветской троцкистской организации», в которую «был вовлечен» еще в бытность начальником инженерного отдела Берлинского торгпредства «в середине 1930-х».

Вот вам и упомянутый ранее «немецкий след», кстати!

Получается, что Королев к моменту ареста не только в курсе, за что его уже прессуют (по делам Осоавиахима и его главы бывшего левого эсера комкора-латыша Роберта Эйдемана), но и подозревает, что могут притянуть еще и за общение с маршалом Тухачевским.

Однако непосредственно работ, которыми он занимается в НИИ-3, это не касается, да и военинженер 2-го ранга Костиков тут снова не при чем.

Собственно, с учетом вышеупомянутого, становится странно, как некоторые граждане ссылаются на книгу Натальи Королевой, но при этом частенько повторяют вложенные им в голову совершенно иными источниками домыслы и «факты».

Кстати, есть версия, что если бы не конфликт между Клейменовым и Королевым, то будучи на месте Лангемака последний был бы точно расстрелян.

На фото - Наташа Королева 2 августа 1938 года, комкор Роберт Эйдеман, маршал Михаил Тухачевский

#королев #рнии #клейменов #лангемак #костиков #глушко #эйдеман #тухачевский #осоавиахим

История. СП Королев будущее вредительство распознал раньше всех, о чем сообщил первому заму наркома обороны Михаилу Тухачевскому еще 29 мая 1934 года:

«В Реактивном институте создалось совершенно невыносимое положение… Клейменов рассматривает перспективы ракетной техники тенденциозно, не понимая, что ракеты на твердом топливе не в состоянии дать те скорости, высоты и дальности, которые потребуются в будущей войне… РНИИ представляет собой мастерские по изготовлению бесконечных вариантов пороховых снарядов Лангемака… Моторы т. Глушко (Ленинград) оказались непригодны по своим данным для установки их на летающие объекты… РНИИ идет к гибели, задыхаясь в ужасающей обстановке, созданной стараниями нескольких лиц».

Тут мы снова видим, что присоединение следствием Королева к «банде троцкистов из РНИИ» - какая-то совершенно идиотская с точки зрения логики идея, потому что по профессиональным вопросам они, определенно, по разные стороны баррикад.

С другой – Королев не видит никаких перспектив в опытах «изобретателя Катюши» Лангемака, хотя скорее всего на основе именно его работ впоследствии и создадут для нее реактивный снаряд.

Со авторством снаряда загадочно – разработка приписывается Василию Лужину, получившему за него (посмертно) Героя Соцтруда по Указу Президента СССР Горбачева от 21 июня 1991 года, где он отмечен за «большой личный вклад в создание отечественного реактивного оружия» вместе с Иваном Клейменовым, Георгием Лангемаком, Борисом Слонимером (директором НИИ-3 после ареста Клейменова), а также Борисом Петропавловским и Николаем Тихомировым (работали в ГДЛ в Питере, однако первый умер через 2 месяца после создания РНИИ, а второй за три года до).

Особый цимус Указу придает тот факт, что по историографии «от Глушко и Голованова» изобретателями «Катюши» должны считаться Клейменов и Лангемак, по факту же это сделали Костиков, Гвай, Аборенков и еще ряд товарищей во времена директорства Слонимера, но первый из них уже получил Героя Соцтруда 28 июля 1941 года.

Опять же, по последней версии от упомянутых историков хотя бы снаряд для «Катюши» сделал таки Лангемак, а не Лужин, сведения о котором достаточно скудны.

Согласно сайту «Герои страны» в апреле 1937 годa (т.е. за полгода до ареста Лангемака) его «перевели в НИИ-3», где он стал «одним из ведущих разработчиков реактивных снарядов для установки залпового огня», а в 1940 году эта разработка «в основном была закончена».

Далее есть две версии – по первой на него «поступил донос сослуживцев, что он позволяет себе контрреволюционные высказывания, говорит о тяжелом положении крестьян в колхозах, положительно отзывается о репрессированных работниках. По семейной легенде, основанием доноса стало то, что на банкете в московском ресторане разбил портрет Сталина».

По версии же Википедии, посадили его непосредственно за портрет, причем банкет был по поводу окончания разработки этого самого снаряда.

Арестован 8 апреля 1940 года, осуждён за контрреволюционную агитацию на 8 лет. Полностью отбыл срок, работая на строительстве железной дороги в Печоре, затем в специальном КБ при авиационном заводе в Рыбинске. 6 мая 1948 года освобождён по отбытии наказания. Умер в 1955 году от инфаркта в Выксе, где родился и куда уехал после выхода из лагеря, и где работал на заводе дробильно-размольного оборудования тоже в КБ.

При этом, несмотря на показания Клейменова, не были арестованы участвовавшие в создании «Катюши» Шварц и Победоносцев, причем последний ухитрился перед эвакуацией в 1941-м «найти в ящике начальника института» (Костикова, сменившего на этом посту Слонимера) записку, где будто бы делались намеки на то, что он тоже «вредитель».

Сообщалось об этом, правда, в журнале «Огонек» в перестроечном 1988-м году ранее уже неоднократно упомянутым Ярославом Головановым , но других исследователей деятельности военинженера 2-го ранга Костикова у нас нет.

Точнее – пока что нет.

На фото - Василий Лужин, СП Королев в 1934-м году, участники создания "Катюши", снаряд к ней

#королев #рнии #костиков #лангемак #костиков #лужин #слонимер #катюша

Алексей Широнин. Такого еще не бывало!

«В Реактивном институте создалось совершенно невыносимое положение… Клейменов рассматривает перспективы ракетной техники тенденциозно, не понимая, что ракеты на твердом топливе не в состоянии дать те скорости, высоты и дальности, которые потребуются в будущей войне… РНИИ представляет собой мастерские по изготовлению бесконечных вариантов пороховых снарядов Лангемака… Моторы т. Глушко (Ленинград) оказались непригодны по своим данным для установки их на летающие объекты… РНИИ идет к гибели, задыхаясь в ужасающей обстановке, созданной стараниями нескольких лиц».

Тут мы снова видим, что присоединение следствием Королева к «банде троцкистов из РНИИ» - какая-то совершенно идиотская с точки зрения логики идея, потому что по профессиональным вопросам они, определенно, по разные стороны баррикад.

С другой – Королев не видит никаких перспектив в опытах «изобретателя Катюши» Лангемака, хотя скорее всего на основе именно его работ впоследствии и создадут для нее реактивный снаряд.

Со авторством снаряда загадочно – разработка приписывается Василию Лужину, получившему за него (посмертно) Героя Соцтруда по Указу Президента СССР Горбачева от 21 июня 1991 года, где он отмечен за «большой личный вклад в создание отечественного реактивного оружия» вместе с Иваном Клейменовым, Георгием Лангемаком, Борисом Слонимером (директором НИИ-3 после ареста Клейменова), а также Борисом Петропавловским и Николаем Тихомировым (работали в ГДЛ в Питере, однако первый умер через 2 месяца после создания РНИИ, а второй за три года до).

Особый цимус Указу придает тот факт, что по историографии «от Глушко и Голованова» изобретателями «Катюши» должны считаться Клейменов и Лангемак, по факту же это сделали Костиков, Гвай, Аборенков и еще ряд товарищей во времена директорства Слонимера, но первый из них уже получил Героя Соцтруда 28 июля 1941 года.

Опять же, по последней версии от упомянутых историков хотя бы снаряд для «Катюши» сделал таки Лангемак, а не Лужин, сведения о котором достаточно скудны.

Согласно сайту «Герои страны» в апреле 1937 годa (т.е. за полгода до ареста Лангемака) его «перевели в НИИ-3», где он стал «одним из ведущих разработчиков реактивных снарядов для установки залпового огня», а в 1940 году эта разработка «в основном была закончена».

Далее есть две версии – по первой на него «поступил донос сослуживцев, что он позволяет себе контрреволюционные высказывания, говорит о тяжелом положении крестьян в колхозах, положительно отзывается о репрессированных работниках. По семейной легенде, основанием доноса стало то, что на банкете в московском ресторане разбил портрет Сталина».

По версии же Википедии, посадили его непосредственно за портрет, причем банкет был по поводу окончания разработки этого самого снаряда.

Арестован 8 апреля 1940 года, осуждён за контрреволюционную агитацию на 8 лет. Полностью отбыл срок, работая на строительстве железной дороги в Печоре, затем в специальном КБ при авиационном заводе в Рыбинске. 6 мая 1948 года освобождён по отбытии наказания. Умер в 1955 году от инфаркта в Выксе, где родился и куда уехал после выхода из лагеря, и где работал на заводе дробильно-размольного оборудования тоже в КБ.

При этом, несмотря на показания Клейменова, не были арестованы участвовавшие в создании «Катюши» Шварц и Победоносцев, причем последний ухитрился перед эвакуацией в 1941-м «найти в ящике начальника института» (Костикова, сменившего на этом посту Слонимера) записку, где будто бы делались намеки на то, что он тоже «вредитель».

Сообщалось об этом, правда, в журнале «Огонек» в перестроечном 1988-м году ранее уже неоднократно упомянутым Ярославом Головановым , но других исследователей деятельности военинженера 2-го ранга Костикова у нас нет.

Точнее – пока что нет.

На фото - Василий Лужин, СП Королев в 1934-м году, участники создания "Катюши", снаряд к ней

#королев #рнии #костиков #лангемак #костиков #лужин #слонимер #катюша

Алексей Широнин. Такого еще не бывало!

История. 60 лет назад, 12 октября 1964 года на борту корабля «Восход» в космос впервые стартовали сразу три космонавта - Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров (позывной «Рубины»).

Космический корабль был создан на основе «Востока». и испытан с манекенами в ходе полета "Космоса-47".

"В КБ эту идею предложил Королев. Однажды в разговоре он спросил: «А что, разве нельзя в спускаемый аппарат «Востока» двух или даже трех космонавтов поместить?» Я ответил, что невозможно", писал Феоктистов в своей книге "Траектории жизни".

Конструкторам ОКБ-1 пришлось приложить немало усилий, чтобы превратить одноместный космический корабль «Восток» в трёхместный «Восход». При этом они не стали изменять конструкцию и размеры спускаемого аппарата.

Была изменена внутренняя компоновка кабины корабля и решено отказаться от скафандров, поэтому космонавты первыми в мире совершили полет в космос в полетных трикотажных костюмах. По этой причине была запроектирована первая в отечественной практике мягкая посадка спускаемого аппарата с космонавтами, а вариант спасения на начальном участке работы ракеты-носителя путем отстрела космонавта из корабля, примененный на «Востоке», стал уже невозможен.

К полету готовились два экипажа. В первый экипаж входили В.М. Комаров (космонавт ЦПК), К.П. Феоктистов (инженер-проектант ОКБ-1) и А.В. Сорокин (врач ЦПК). Во втором экипаже готовились космонавт ЦПК Б.В. Волынов, старший научный сотрудник Института автоматики и телемеханики АН СССР Г.П. Катыс и сотрудник Института авиационной и космической медицины ВВС Б.Б. Егоров. Еще один кандидат на полет, В.Г. Лазарев, проходил подготовку в качестве запасного космонавта-врача.

9 октября 1964 г. на космодроме Байконур решением Госкомиссии в основной экипаж «Восхода» были назначены В.М. Комаров, К.П. Феоктистов и Б.Б. Егоров. Остальные кандидаты были включены в дублирующий экипаж, уточняет Сергей Шамсутдинов из РГАНТД.

«По совету наших слетавших товарищей, мы первое время не суетились, привыкли к этому состоянию немного и только после этого отвязались от привязной системы. Я сразу же решил попробовать, что это за невесомость и начал крутить головой. При резких поворотах головы ощущалось мимолетное чувство дискомфорта. Проверил движение вправо, влево, вверх, вниз головой. Наибольший эффект вызывало движение головы вниз, резкий наклон...

Исследование вестибуло-вегетативных реакций. Постепенно к 5-му витку развилось неприятное ощущение давления в области желудка. Появилось отсутствие аппетита. Потливости не было. Бледность определить было трудно из-за отсутствия зеркала. Забиралась кровь пять раз в разные моменты полета. Пользоваться АСУ очень удобно. Пользовались несколько раз и проходило все хорошо...

Интересные явления наблюдались со стороны давления. Один из первых замеров на 2-м витке был у Владимира Михайловича [Комарова]. И он удивился, и я удивился сначала, когда смерил ему давление и получил величины: верхнее давление 95 и нижнее давление – 70, т.е. уменьшилась разница между верхним и нижним давлением...

Спали мы не по расписанию, по одному разу, но очень хорошо. Заснул я не сразу. Улегся поудобнее, пытался зафиксироваться, но товарищи говорят, что руки у меня всплывали во сне. Потом заснул, без сновидений, крепко. Проснулся от холода. На моем месте было довольно прохладно от вентиляторов. Буквально стучал зубами», писал в послеполетном докладе Борис Егоров.

Фото РГАНТД

#восход #комаров #феоктистов #егоров #королев #сорокин #волынов #катыс #лазарев #ргантд

Космический корабль был создан на основе «Востока». и испытан с манекенами в ходе полета "Космоса-47".

"В КБ эту идею предложил Королев. Однажды в разговоре он спросил: «А что, разве нельзя в спускаемый аппарат «Востока» двух или даже трех космонавтов поместить?» Я ответил, что невозможно", писал Феоктистов в своей книге "Траектории жизни".

Конструкторам ОКБ-1 пришлось приложить немало усилий, чтобы превратить одноместный космический корабль «Восток» в трёхместный «Восход». При этом они не стали изменять конструкцию и размеры спускаемого аппарата.

Была изменена внутренняя компоновка кабины корабля и решено отказаться от скафандров, поэтому космонавты первыми в мире совершили полет в космос в полетных трикотажных костюмах. По этой причине была запроектирована первая в отечественной практике мягкая посадка спускаемого аппарата с космонавтами, а вариант спасения на начальном участке работы ракеты-носителя путем отстрела космонавта из корабля, примененный на «Востоке», стал уже невозможен.

К полету готовились два экипажа. В первый экипаж входили В.М. Комаров (космонавт ЦПК), К.П. Феоктистов (инженер-проектант ОКБ-1) и А.В. Сорокин (врач ЦПК). Во втором экипаже готовились космонавт ЦПК Б.В. Волынов, старший научный сотрудник Института автоматики и телемеханики АН СССР Г.П. Катыс и сотрудник Института авиационной и космической медицины ВВС Б.Б. Егоров. Еще один кандидат на полет, В.Г. Лазарев, проходил подготовку в качестве запасного космонавта-врача.

9 октября 1964 г. на космодроме Байконур решением Госкомиссии в основной экипаж «Восхода» были назначены В.М. Комаров, К.П. Феоктистов и Б.Б. Егоров. Остальные кандидаты были включены в дублирующий экипаж, уточняет Сергей Шамсутдинов из РГАНТД.

«По совету наших слетавших товарищей, мы первое время не суетились, привыкли к этому состоянию немного и только после этого отвязались от привязной системы. Я сразу же решил попробовать, что это за невесомость и начал крутить головой. При резких поворотах головы ощущалось мимолетное чувство дискомфорта. Проверил движение вправо, влево, вверх, вниз головой. Наибольший эффект вызывало движение головы вниз, резкий наклон...

Исследование вестибуло-вегетативных реакций. Постепенно к 5-му витку развилось неприятное ощущение давления в области желудка. Появилось отсутствие аппетита. Потливости не было. Бледность определить было трудно из-за отсутствия зеркала. Забиралась кровь пять раз в разные моменты полета. Пользоваться АСУ очень удобно. Пользовались несколько раз и проходило все хорошо...

Интересные явления наблюдались со стороны давления. Один из первых замеров на 2-м витке был у Владимира Михайловича [Комарова]. И он удивился, и я удивился сначала, когда смерил ему давление и получил величины: верхнее давление 95 и нижнее давление – 70, т.е. уменьшилась разница между верхним и нижним давлением...

Спали мы не по расписанию, по одному разу, но очень хорошо. Заснул я не сразу. Улегся поудобнее, пытался зафиксироваться, но товарищи говорят, что руки у меня всплывали во сне. Потом заснул, без сновидений, крепко. Проснулся от холода. На моем месте было довольно прохладно от вентиляторов. Буквально стучал зубами», писал в послеполетном докладе Борис Егоров.

Фото РГАНТД

#восход #комаров #феоктистов #егоров #королев #сорокин #волынов #катыс #лазарев #ргантд

История. Тот факт, что «создатель «Катюши», директор НИИ-3 Наркомата оборонной промышленности (бывш. РНИИ) Иван Клейменов, покинул его еще до ареста, по каким-то причинам не особо известен.

Как писал инженер Костиков в апреле 1937 года в партком института в своем известном письме:

«…Эти вопросы имеют уже большую давность, но результаты настолько мизерны, что трудно поверить, чтобы люди технически грамотные и преданные могли до сих пор упорно топтаться на месте. Работы по двигателям на жидком топливе начаты Глушко в Ленинграде /Газодинамическая Лаборатория/ еще в 1928 году При чем он начал работать сначала с одним топливом/бензин — жидкий кислород/и затем кажется в 1929 году перешел на керосин-азотная кислота. Таким образом в течение 7-ми лет ведется работа целой группы людей под руководством Глушко над освоением двигателя и нужно сказать до сих пор этот вопрос не решен. Я утверждаю что в производстве была явно принята система абсолютно негодная, тормозящая развитие. Это тоже не случайный факт. Дайте мне все материалы и я со всей очевидностью докажу фактами что чья то рука возможно по неопытности тормозила работу и вводила государство в колоссальные убытки. В этом повинны Клейменов, Лангемак и Надежин, в первую очередь…».

Где Надежин – руководитель опытного производства.

В июле 1937-го в институт была направлена комиссия Отдела науки, научно-технических изобретений и открытий ЦК ВКП(б). Её выводы звучали так:

«Проведённое отделом науки ЦК ВКП(б) обследование Реактивного научно-исследовательского института (НИИ-3 НКОП) выявило, что в результате невнимания к нему 4 Главного Управления НКОП, неумелого руководства и голого администрирования директора Клеймёнова этот институт дезорганизован и мало продуктивен.

Исключительное значение НИИ-3 в разработке новых средств вооружения требует, как известно, особого внимания к подбору и проверке кадров, к организации охраны и установления порядка, предотвращающего деятельность в нём шпионов и вредителей. Однако этого нет. <…>

В институте имеют место частые аварии и только после нашего вмешательства введена система их расследования и изучения.<…>

Считаем необходимым провести следующие мероприятия:

1. Немедленно укрепить руководство НИИ-3, сняв с этой работы т. Клеймёнова. <…>

4. Обязать нач. 4-го ГУ НКОП упорядочить организацию работы в институте и очистить институт от подозрительных элементов…».

В результате чего Клейменов переходит на пост заместителя начальника винтомоторного отдела ЦАГИ (откуда потом приедут члены комиссии 1944-го года Христианович, Ушаков и Левин с рассказом про его авторство «катюши») с которого и будет арестован 2 ноября 1937 года.

Между прочим, как рассказывает упомянутый ранее Ярослав Голованов в своей книге «Королев: факты и мифы»:

«Можно предполагать, что взаимная неприязнь Клейменова и Королева во всяком случае в 1934 году была достаточно глубокой. Об этом можно судить хотя бы по тому, что даже в 50-х годах, когда все обиды утонули в Лете, а судьба Ивана Терентьевича как жертвы «культа личности» не могла не вызывать сочувствия, даже тогда Королев характеризовал своего бывшего шефа с явной неприязнью: «Любил пожить, глубоко в дела не вникал, особыми организаторскими способностями не отличался. Самолюбив... Мне в Клейменове не нравились личные качества: барство, пренебрежение к людям...»

Неужели оказывается, что великие умы, Королев и Костиков, думали по поводу «головки» РНИИ схожим образом ?

Вот это номер, реально!

Фото из книги Александра Глушко «Первопроходцы ракетостроения. История ГДЛ и РНИИ в биографиях их руководителей»

#рнии #клейменов #лангемак #королев #костиков #глушко #левин #христианович #ушаков #катюша

Подпишись на Такого еще не бывало!

Как писал инженер Костиков в апреле 1937 года в партком института в своем известном письме:

«…Эти вопросы имеют уже большую давность, но результаты настолько мизерны, что трудно поверить, чтобы люди технически грамотные и преданные могли до сих пор упорно топтаться на месте. Работы по двигателям на жидком топливе начаты Глушко в Ленинграде /Газодинамическая Лаборатория/ еще в 1928 году При чем он начал работать сначала с одним топливом/бензин — жидкий кислород/и затем кажется в 1929 году перешел на керосин-азотная кислота. Таким образом в течение 7-ми лет ведется работа целой группы людей под руководством Глушко над освоением двигателя и нужно сказать до сих пор этот вопрос не решен. Я утверждаю что в производстве была явно принята система абсолютно негодная, тормозящая развитие. Это тоже не случайный факт. Дайте мне все материалы и я со всей очевидностью докажу фактами что чья то рука возможно по неопытности тормозила работу и вводила государство в колоссальные убытки. В этом повинны Клейменов, Лангемак и Надежин, в первую очередь…».

Где Надежин – руководитель опытного производства.

В июле 1937-го в институт была направлена комиссия Отдела науки, научно-технических изобретений и открытий ЦК ВКП(б). Её выводы звучали так:

«Проведённое отделом науки ЦК ВКП(б) обследование Реактивного научно-исследовательского института (НИИ-3 НКОП) выявило, что в результате невнимания к нему 4 Главного Управления НКОП, неумелого руководства и голого администрирования директора Клеймёнова этот институт дезорганизован и мало продуктивен.

Исключительное значение НИИ-3 в разработке новых средств вооружения требует, как известно, особого внимания к подбору и проверке кадров, к организации охраны и установления порядка, предотвращающего деятельность в нём шпионов и вредителей. Однако этого нет. <…>

В институте имеют место частые аварии и только после нашего вмешательства введена система их расследования и изучения.<…>

Считаем необходимым провести следующие мероприятия:

1. Немедленно укрепить руководство НИИ-3, сняв с этой работы т. Клеймёнова. <…>

4. Обязать нач. 4-го ГУ НКОП упорядочить организацию работы в институте и очистить институт от подозрительных элементов…».

В результате чего Клейменов переходит на пост заместителя начальника винтомоторного отдела ЦАГИ (откуда потом приедут члены комиссии 1944-го года Христианович, Ушаков и Левин с рассказом про его авторство «катюши») с которого и будет арестован 2 ноября 1937 года.

Между прочим, как рассказывает упомянутый ранее Ярослав Голованов в своей книге «Королев: факты и мифы»:

«Можно предполагать, что взаимная неприязнь Клейменова и Королева во всяком случае в 1934 году была достаточно глубокой. Об этом можно судить хотя бы по тому, что даже в 50-х годах, когда все обиды утонули в Лете, а судьба Ивана Терентьевича как жертвы «культа личности» не могла не вызывать сочувствия, даже тогда Королев характеризовал своего бывшего шефа с явной неприязнью: «Любил пожить, глубоко в дела не вникал, особыми организаторскими способностями не отличался. Самолюбив... Мне в Клейменове не нравились личные качества: барство, пренебрежение к людям...»

Неужели оказывается, что великие умы, Королев и Костиков, думали по поводу «головки» РНИИ схожим образом ?

Вот это номер, реально!

Фото из книги Александра Глушко «Первопроходцы ракетостроения. История ГДЛ и РНИИ в биографиях их руководителей»

#рнии #клейменов #лангемак #королев #костиков #глушко #левин #христианович #ушаков #катюша

Подпишись на Такого еще не бывало!

История. Мы уже знаем, что «создатели «Катюши» (по версии Глушко и журналиста Голованова) директор НИИ-3 Наркомата оборонной промышленности (бывш. РНИИ) Иван Клейменов и главный инженер Георгий Лангемак оставили новому руководству славный задел в виде снаряда РС-132 с массой заряда взрывчатки 1,9 кг и штырей к нему.

Но кто же такой новый главный инженер Андрей Костиков, который, по указанной версии, как-то сумел в данных условиях украсть у репрессированных знаменитую пусковую установку для реактивных снарядов БМ-13 ?

Родился 18 (30) октября 1899 года в Казатине Бердичевского уезда. Закончив четыре класса Быстровской сельской школы, с 1913 года обучался в Москве в технической конторе инженера Межерицкого на слесаря-водопроводчика. Затем работал подручным слесаря, слесарем на заводах Москвы, Петрограда, Киева. С 19 лет — доброволец РККА. В 1922—1926 годах учился в 3-й Киевской военно-инженерной школе, которую окончил первым по успеваемости, служил в Нижнем Новгороде.

В 1930—1933 годах учился в ВВИА им. Жуковского «по авиационным двигателям и ракетной специальности». Был направлен инженером в РНИИ, работал в отделе жидкостных ракетных двигателей. С 1936 года — начальник этого отдела.

Есть, правда, альтернативная версия, от историка Глушко-мл:

"На самом же деле он был назначен начальником отдела для выполнения чисто административно-хозяйственных функций с прежним небольшим окладом 900 руб (в то время как оклады ведущих инженеров Глушко, Дудакова, Королева, Победоносцева были увеличены до 1200 руб). Кроме того, все они были выведены из подчинения начальников отделов и подчинены непосредственно директору института Клейменову", писал он в номере 7-2000 журнала "Новости космонавтики".

Но тем хуже для упомянутых лиц и вот почему:

"Начинает трудиться в институте над созданием ракетных двигателей на спирто-кислородном топливе вместе с М. К. Тихонравовым, Л. С. Душкиным, Л. К. Корнеевым. Проявляет склонность к теоретической работе. Разрабатывает метод расчета охлаждения, первую из известных нам сегодня методику термодинамического и газодинамического расчета двигателя. Убежденно доказывает неправильность принятого в то время способа защиты металлических стенок камеры сгорания с помощью керамической футеровки, обосновывает необходимость перехода на конструкцию камеры с тонкими теплопроводящими стенками (медь, алюминий) с внешним охлаждением, притом обязательно горючим, а не окислителем", перечисляет достижения Костикова в статье "Золотая звезда №13" Юрий Демянко, историк космонавтики и по совместительству (сюрприз!) третий муж Натальи Королевой.

Как известно:

1. Валентин Глушко в РНИИ предпочитал расчетам "итеративную модель" разработки двигателей, то ли по причине того, что не сумел закончить ЛГУ, то ли потому что подчинялся непосредственно Клейменову, занимая этим мощности опытного производства и вызывая недовольство других разработчиков.

2. На спирто-кислородном топливе в скором будущем будет летать ракета "Фау-2", с чем Глушко столкнется в Германии в июле 1945 года, когда будет изучать немецкий опыт, "на основе" которого запроектирует первый свой нормальный двигатель РД-100.

3. До идеи необходимости использовать тонкие теплопроводящие стенки Глушко дойдет только в конце 1948 г.

А вот чем закончил свою статью "Ракета" (скан прилагается) в газете "Красная звезда" от 26.10.1934 года инженер Костиков:

"Ракета, вокруг которой группировались одиночки, ставившие своей задачей исследование больших высот и космического пространства, вырастет в грозное оружие, с которым нельзя будет не считаться в будущей войне".

Ну и кто тут у нас основоположник ?

#рнии #клейменов #лангемак #королев #костиков #глушко #слонимер #демянко #христианович #катюша

Подпишись на канал "Такого еще не бывало!"

Но кто же такой новый главный инженер Андрей Костиков, который, по указанной версии, как-то сумел в данных условиях украсть у репрессированных знаменитую пусковую установку для реактивных снарядов БМ-13 ?

Родился 18 (30) октября 1899 года в Казатине Бердичевского уезда. Закончив четыре класса Быстровской сельской школы, с 1913 года обучался в Москве в технической конторе инженера Межерицкого на слесаря-водопроводчика. Затем работал подручным слесаря, слесарем на заводах Москвы, Петрограда, Киева. С 19 лет — доброволец РККА. В 1922—1926 годах учился в 3-й Киевской военно-инженерной школе, которую окончил первым по успеваемости, служил в Нижнем Новгороде.

В 1930—1933 годах учился в ВВИА им. Жуковского «по авиационным двигателям и ракетной специальности». Был направлен инженером в РНИИ, работал в отделе жидкостных ракетных двигателей. С 1936 года — начальник этого отдела.

Есть, правда, альтернативная версия, от историка Глушко-мл:

"На самом же деле он был назначен начальником отдела для выполнения чисто административно-хозяйственных функций с прежним небольшим окладом 900 руб (в то время как оклады ведущих инженеров Глушко, Дудакова, Королева, Победоносцева были увеличены до 1200 руб). Кроме того, все они были выведены из подчинения начальников отделов и подчинены непосредственно директору института Клейменову", писал он в номере 7-2000 журнала "Новости космонавтики".

Но тем хуже для упомянутых лиц и вот почему:

"Начинает трудиться в институте над созданием ракетных двигателей на спирто-кислородном топливе вместе с М. К. Тихонравовым, Л. С. Душкиным, Л. К. Корнеевым. Проявляет склонность к теоретической работе. Разрабатывает метод расчета охлаждения, первую из известных нам сегодня методику термодинамического и газодинамического расчета двигателя. Убежденно доказывает неправильность принятого в то время способа защиты металлических стенок камеры сгорания с помощью керамической футеровки, обосновывает необходимость перехода на конструкцию камеры с тонкими теплопроводящими стенками (медь, алюминий) с внешним охлаждением, притом обязательно горючим, а не окислителем", перечисляет достижения Костикова в статье "Золотая звезда №13" Юрий Демянко, историк космонавтики и по совместительству (сюрприз!) третий муж Натальи Королевой.

Как известно:

1. Валентин Глушко в РНИИ предпочитал расчетам "итеративную модель" разработки двигателей, то ли по причине того, что не сумел закончить ЛГУ, то ли потому что подчинялся непосредственно Клейменову, занимая этим мощности опытного производства и вызывая недовольство других разработчиков.

2. На спирто-кислородном топливе в скором будущем будет летать ракета "Фау-2", с чем Глушко столкнется в Германии в июле 1945 года, когда будет изучать немецкий опыт, "на основе" которого запроектирует первый свой нормальный двигатель РД-100.

3. До идеи необходимости использовать тонкие теплопроводящие стенки Глушко дойдет только в конце 1948 г.

А вот чем закончил свою статью "Ракета" (скан прилагается) в газете "Красная звезда" от 26.10.1934 года инженер Костиков:

"Ракета, вокруг которой группировались одиночки, ставившие своей задачей исследование больших высот и космического пространства, вырастет в грозное оружие, с которым нельзя будет не считаться в будущей войне".

Ну и кто тут у нас основоположник ?

#рнии #клейменов #лангемак #королев #костиков #глушко #слонимер #демянко #христианович #катюша

Подпишись на канал "Такого еще не бывало!"

История. Время начала кампании по шельмованию главного инженера, затем директора НИИ-3 Наркомата оборонной промышленности (бывш. РНИИ) Андрея Костикова было выбрано не просто так.

Вначале, 26 января 1988 года академик Глушко на открытии XII научных чтений в Колонном зале Дома Союзов внезапно обвинит в своем выступлении Тихонравова, Душкина и Костикова в «содействии репрессиям против сотрудников НИИ-3 в 1937-1938 годах».

Затем в бой вступит вторая древнейшая.

"Не иначе как с целью до конца дописать портрет законченного злодея нашего времени был выпущен по Костикову в конце 1988 года наиболее мощный залп. Тогда журналы «Агитатор» № 23 (статья без подписи «Неоконченная история клеветы»), «Наука и жизнь» № 12 (статьи Б. Викторова «Кто есть кто» и Л. Баженова «Одни лишь факты»), «Огонек» № 50 (статья Я. Голованова «Лжеотец «катюши») почти одновременно напечатали порочащие материалы о нем с удивительно однообразной «аргументацией» и набором «доказательств», пишет историк космонавтики Юрий Демянко.

15 ноября 1988 года состоялся первый и единственный полёт советского многоразового космического корабля «Буран».

По этому поводу на обложке упомянутого номера "Огонька" изображен старт ракеты "Энергия" с кораблем. Однако материал о событии находится лишь на 30-й странице, причем начинается с тезиса "общеизвестно, что в техническом плане Америка ушла вперед", а заканчивается радостью по поводу того, что "гласность добралась и до космонавтики", поэтому можно поименно назвать "многих, кто руководил работой над созданием космического самолета", начиная с академика Глушко.

Что же оказалось важнее ?

Открывает номер материал "Отставка" с партийной конференции объединения "Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе», где прокатили секретаря парткома и где нынче ТЦ.

Затем большое рассуждение о необходимости изменения статьи Конституции о "свободе совести", в т.ч. про признание церкви юрлицом и выделение государством "бумаги для всех религиозных изданий".

Потом письма читателей, например, о том, что повышение платы за установку телефонов и повременная оплата - это плохо.

Затем художник Спасский рассказывает, как в 1920-х колобродил с Бурлюком и Хлебниковым, причем у него была "комната с большим итальянским окном". Здесь же две его картины с Христом и один автопортрет с циркулем.

Далее стишки

"Я домой притащил волчонка,

Он испуганно в угол взглянул,

Где дружили баян и чечетка,

С неушедшими в караул".

Потом круглый стол с американскими демократами "Перестройка: кто против?" (большой), снова стишки, обсуждение фильма про ГУЛАГ «Власть соловецкая», голая сахалинская дама в душе, лирические заметки известного американского советолога Строба Талбота, судебные заметки о разоблачении директора совхоза Городницкого («обогнал свое время» и хозяйствовал «по-новому», но ОБХСС его не понял), Александр Минкин про «Неделю совести» и, наконец-то, на 23-й странице, перестроечный правдоруб Голованов.

Честно говоря, даже у современного читателя к этому моменту голова вполне едет кругом, а как воспринимал сей журналистский лютефиск тогдашний доверчивый позднесоветский обыватель – страшно и подумать!

«Конечно, Королев опасен для Андрея Григорьевича, потому что Королев несравним с Костиковым: ни как организатор, ни как инженер. Конечно, рядом с Глушко Костиков — нулевой специалист по ЖРД», пишет успешно идущий к успеху Голованов, видимо, трансформируя свой набранный в партийной прессе авторитет в более полезные ресурсы.

Впрочем, теперь-то мы знаем, что это просто вранье и заказуха.

Но как написал один мой подписчик – «я в своё время был очарован Головановым. Потом начал осмыслять...»

Если же кому-то вдруг покажется, что упоминание в статье того факта, что Костиков «воевал вместе с Николаем Островским», немного лишнее, то это вы зря – перестроечный журналист словно «катюша», он по площадям лупит

#рнии #костиков #глушко #тихонравов #демянко #душкин #огонек #гулаг #королев #катюша

Подпишись на канал "Такого еще не бывало!"

Вначале, 26 января 1988 года академик Глушко на открытии XII научных чтений в Колонном зале Дома Союзов внезапно обвинит в своем выступлении Тихонравова, Душкина и Костикова в «содействии репрессиям против сотрудников НИИ-3 в 1937-1938 годах».

Затем в бой вступит вторая древнейшая.

"Не иначе как с целью до конца дописать портрет законченного злодея нашего времени был выпущен по Костикову в конце 1988 года наиболее мощный залп. Тогда журналы «Агитатор» № 23 (статья без подписи «Неоконченная история клеветы»), «Наука и жизнь» № 12 (статьи Б. Викторова «Кто есть кто» и Л. Баженова «Одни лишь факты»), «Огонек» № 50 (статья Я. Голованова «Лжеотец «катюши») почти одновременно напечатали порочащие материалы о нем с удивительно однообразной «аргументацией» и набором «доказательств», пишет историк космонавтики Юрий Демянко.

15 ноября 1988 года состоялся первый и единственный полёт советского многоразового космического корабля «Буран».

По этому поводу на обложке упомянутого номера "Огонька" изображен старт ракеты "Энергия" с кораблем. Однако материал о событии находится лишь на 30-й странице, причем начинается с тезиса "общеизвестно, что в техническом плане Америка ушла вперед", а заканчивается радостью по поводу того, что "гласность добралась и до космонавтики", поэтому можно поименно назвать "многих, кто руководил работой над созданием космического самолета", начиная с академика Глушко.

Что же оказалось важнее ?

Открывает номер материал "Отставка" с партийной конференции объединения "Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе», где прокатили секретаря парткома и где нынче ТЦ.

Затем большое рассуждение о необходимости изменения статьи Конституции о "свободе совести", в т.ч. про признание церкви юрлицом и выделение государством "бумаги для всех религиозных изданий".

Потом письма читателей, например, о том, что повышение платы за установку телефонов и повременная оплата - это плохо.

Затем художник Спасский рассказывает, как в 1920-х колобродил с Бурлюком и Хлебниковым, причем у него была "комната с большим итальянским окном". Здесь же две его картины с Христом и один автопортрет с циркулем.

Далее стишки

"Я домой притащил волчонка,

Он испуганно в угол взглянул,

Где дружили баян и чечетка,

С неушедшими в караул".

Потом круглый стол с американскими демократами "Перестройка: кто против?" (большой), снова стишки, обсуждение фильма про ГУЛАГ «Власть соловецкая», голая сахалинская дама в душе, лирические заметки известного американского советолога Строба Талбота, судебные заметки о разоблачении директора совхоза Городницкого («обогнал свое время» и хозяйствовал «по-новому», но ОБХСС его не понял), Александр Минкин про «Неделю совести» и, наконец-то, на 23-й странице, перестроечный правдоруб Голованов.

Честно говоря, даже у современного читателя к этому моменту голова вполне едет кругом, а как воспринимал сей журналистский лютефиск тогдашний доверчивый позднесоветский обыватель – страшно и подумать!

«Конечно, Королев опасен для Андрея Григорьевича, потому что Королев несравним с Костиковым: ни как организатор, ни как инженер. Конечно, рядом с Глушко Костиков — нулевой специалист по ЖРД», пишет успешно идущий к успеху Голованов, видимо, трансформируя свой набранный в партийной прессе авторитет в более полезные ресурсы.

Впрочем, теперь-то мы знаем, что это просто вранье и заказуха.

Но как написал один мой подписчик – «я в своё время был очарован Головановым. Потом начал осмыслять...»

Если же кому-то вдруг покажется, что упоминание в статье того факта, что Костиков «воевал вместе с Николаем Островским», немного лишнее, то это вы зря – перестроечный журналист словно «катюша», он по площадям лупит

#рнии #костиков #глушко #тихонравов #демянко #душкин #огонек #гулаг #королев #катюша

Подпишись на канал "Такого еще не бывало!"

Узы. Первая космическая свадьба состоялась 3 ноября 1963 года, когда браком сочетались третий по счету и первый холостой космонавт СССР Андриян Николаев и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

На церемонии бракосочетания присутствовало около 200 гостей, среди которых были Юрий Гагарин, Сергей Королёв, Мстислав Келдыш, Никита Хрущёв, Родион Малиновский и Климент Ворошилов.

В браке Терешкова и Николаев прожили 19 лет, родив дочь Елену, первого в мире ребёнка, отец и мать которого совершили полет в космос

#терешкова #николаев #гагарин #королев

Подпишись на канал "Такого еще не бывало!"

На церемонии бракосочетания присутствовало около 200 гостей, среди которых были Юрий Гагарин, Сергей Королёв, Мстислав Келдыш, Никита Хрущёв, Родион Малиновский и Климент Ворошилов.

В браке Терешкова и Николаев прожили 19 лет, родив дочь Елену, первого в мире ребёнка, отец и мать которого совершили полет в космос

#терешкова #николаев #гагарин #королев

Подпишись на канал "Такого еще не бывало!"

Созидатели. Памятник «Покорителям космоса» около ВДНХ был открыт 60 лет назад, 4 ноября 1964 г. под окнами СП Королева и его соратников не специально, а случайно!

С целью увековечения запуска первого в мире искусственного спутника Земли Совет министров СССР принял постановление № 210 от 20 февраля 1958 г. о сооружении в Москве обелиска, которым предписывалось провести открытый конкурс на проектирование и разместить его на центральном партере перед зданием МГУ.

Первой премии был удостоен проект «Народ-созидатель» архитекторов Михаила Барща, Александра Колчина, инженера Льва Щипакина и скульптора Андрея Файдыш-Крандиевского.

21 января 1960 г. в Совет министров СССР было направлено письмо, которое подписали В. Устинов (первый секретарь Московского городского комитета КПСС), Н. Михайлов (Министерство культуры), В. Кучеренко (Госстрой), Н. Бобровников (Мосгорисполком) и А. Несмеянов (президент Академии наук СССР), в котором говорилось, что «в связи с организацией в Москве ВДНХ СССР, отражающей успехи науки, техники и культуры, более целесообразно разместить обелиск на партере перед главным входом на Выставку».

10 марта 1960 г. постановлением Совета министров СССР № 316 было утверждено новое место строительства памятника – около ВДНХ.

"Следует отметить еще одно обстоятельство, которое очевидно повлияло на выбор места установки монумента. Дело в том, что еще в 1959 г. главный конструктор С.П. Королев (в то время он был засекречен) переехал на постоянное местожительство из подмосковного Калининграда (ныне – г. Королев), где располагалось его ОКБ-1, в двухэтажный дом в московском районе Останкино около ВДНХ. Этот дом Сергей Павлович получил в качестве награды от советского правительства за запуск первого спутника.

К тому же, в 1958–59 гг. на 3-й Останкинской улице (с 1966 г. – улица Академика Королева) были построены восьмиэтажные дома с улучшенной планировкой квартир для особо отличившихся специалистов-участников создания первых советских спутников. В доме № 5 для сотрудников ОКБ-1 были выделены два подъезда из десяти. Здесь жили заместители Королева и его соратники К.Д. Бушуев, Л.А. Воскресенский, С.О. Охапкин, Б.Е. Черток, М.В. Мельников, М.К. Тихонравов. В соседнем доме (№ 9) жил Б.В. Раушенбах", пишет Сергей Шамсутдинов на сайте РГАНТД.

На фото:

1. Торжественный митинг, посвященный открытию монумента «Покорителям космоса». 4 ноября 1964 г. РГАНТД. Арх. № 1-2291

2. Вид на памятник из окна дома С.П. Королева. [1960-е гг.]

3. Вид на 3-ю Останкинскую улицу и монумент «Покорителям космоса» с балкона квартиры Б.Е. Чертока. 1964 г. РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9-10. Д. 409.

#покорителям #космоса #обелиск #вднх #королев

Подпишись на канал "Такого еще не бывало!"

С целью увековечения запуска первого в мире искусственного спутника Земли Совет министров СССР принял постановление № 210 от 20 февраля 1958 г. о сооружении в Москве обелиска, которым предписывалось провести открытый конкурс на проектирование и разместить его на центральном партере перед зданием МГУ.

Первой премии был удостоен проект «Народ-созидатель» архитекторов Михаила Барща, Александра Колчина, инженера Льва Щипакина и скульптора Андрея Файдыш-Крандиевского.

21 января 1960 г. в Совет министров СССР было направлено письмо, которое подписали В. Устинов (первый секретарь Московского городского комитета КПСС), Н. Михайлов (Министерство культуры), В. Кучеренко (Госстрой), Н. Бобровников (Мосгорисполком) и А. Несмеянов (президент Академии наук СССР), в котором говорилось, что «в связи с организацией в Москве ВДНХ СССР, отражающей успехи науки, техники и культуры, более целесообразно разместить обелиск на партере перед главным входом на Выставку».

10 марта 1960 г. постановлением Совета министров СССР № 316 было утверждено новое место строительства памятника – около ВДНХ.

"Следует отметить еще одно обстоятельство, которое очевидно повлияло на выбор места установки монумента. Дело в том, что еще в 1959 г. главный конструктор С.П. Королев (в то время он был засекречен) переехал на постоянное местожительство из подмосковного Калининграда (ныне – г. Королев), где располагалось его ОКБ-1, в двухэтажный дом в московском районе Останкино около ВДНХ. Этот дом Сергей Павлович получил в качестве награды от советского правительства за запуск первого спутника.

К тому же, в 1958–59 гг. на 3-й Останкинской улице (с 1966 г. – улица Академика Королева) были построены восьмиэтажные дома с улучшенной планировкой квартир для особо отличившихся специалистов-участников создания первых советских спутников. В доме № 5 для сотрудников ОКБ-1 были выделены два подъезда из десяти. Здесь жили заместители Королева и его соратники К.Д. Бушуев, Л.А. Воскресенский, С.О. Охапкин, Б.Е. Черток, М.В. Мельников, М.К. Тихонравов. В соседнем доме (№ 9) жил Б.В. Раушенбах", пишет Сергей Шамсутдинов на сайте РГАНТД.

На фото:

1. Торжественный митинг, посвященный открытию монумента «Покорителям космоса». 4 ноября 1964 г. РГАНТД. Арх. № 1-2291

2. Вид на памятник из окна дома С.П. Королева. [1960-е гг.]

3. Вид на 3-ю Останкинскую улицу и монумент «Покорителям космоса» с балкона квартиры Б.Е. Чертока. 1964 г. РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9-10. Д. 409.

#покорителям #космоса #обелиск #вднх #королев

Подпишись на канал "Такого еще не бывало!"

Мифы. Пятый пуск советской сверхтяжелой лунной ракеты Н-1 был отменен не из-за академика Глушко, который "закрыл программу", а потому что в ЦКБЭМ (бывш. ОКБ-1, "королёвцы", ныне РКК "Энергия") уже передумали на ней лететь.

Существует известная легенда, что если бы изделие № 8Л стартовало в 1974 году (через пять лет после высадки американцев на Луну), то пуск был бы успешный и дальше всё стало бы зашибись!

Здесь надо отметить, что перед каждым из предыдущих четырех аварийных пусков все "причастные" говорили то же самое, однако каждый раз "что-то шло не так" - от падения носителя на собственный старт до возникновения совершенно непредсказуемых закруток вокруг продольной оси.

Поскольку самый длительный из предыдущих полетов Н-1 не дошел даже до разделения первой и второй ступеней, то предсказать, какими были бы новые "сюрпризы", практически невозможно.

Но важно не это - в мае 1969 года в ЦКБЭМ был выпущен аванпроект новой ракеты-носителя Н-1М со стартовым весом 4250 тонн, массой выводимой полезной нагрузки 150 тонн и 36 двигателями тягой по 250 тонн на первой ступени (у Н-1 было, соответственно, 2735, 90 и 150 тонн).

По плану экспедиции двумя пусками Н-1М на орбиту Луны выводились при помощи двух кислородно-водородных блоков Ср трехместный лунный посадочный корабль ЛКМ с массой на поверхности спутника Земли 23 тонны (у лунного корабля ЛК было 6,5 тонн) и тяжелый разгонный блок Д2.

После стыковки образовывался экспедиционный комплекс Л3М, затем ЛКМ с тремя членами экипажа (у ЛК - один) садился на поверхность Луны.

После прогулок космонавтов по оной (длительностью до 5 суток), аппарат взлетал и напрямую возвращался к Земле с отделением спускаемого аппарата типа "союзовского".

Как несложно заметить, новая схема коренным образом отличалась от первоначального варианта комплекса Н-1 - Л3, предложенного в свое время еще СП Королевым

#луна #цкбэм #королев #глушко

Подпишись на канал "Такого еще не бывало!"

Существует известная легенда, что если бы изделие № 8Л стартовало в 1974 году (через пять лет после высадки американцев на Луну), то пуск был бы успешный и дальше всё стало бы зашибись!

Здесь надо отметить, что перед каждым из предыдущих четырех аварийных пусков все "причастные" говорили то же самое, однако каждый раз "что-то шло не так" - от падения носителя на собственный старт до возникновения совершенно непредсказуемых закруток вокруг продольной оси.

Поскольку самый длительный из предыдущих полетов Н-1 не дошел даже до разделения первой и второй ступеней, то предсказать, какими были бы новые "сюрпризы", практически невозможно.

Но важно не это - в мае 1969 года в ЦКБЭМ был выпущен аванпроект новой ракеты-носителя Н-1М со стартовым весом 4250 тонн, массой выводимой полезной нагрузки 150 тонн и 36 двигателями тягой по 250 тонн на первой ступени (у Н-1 было, соответственно, 2735, 90 и 150 тонн).

По плану экспедиции двумя пусками Н-1М на орбиту Луны выводились при помощи двух кислородно-водородных блоков Ср трехместный лунный посадочный корабль ЛКМ с массой на поверхности спутника Земли 23 тонны (у лунного корабля ЛК было 6,5 тонн) и тяжелый разгонный блок Д2.

После стыковки образовывался экспедиционный комплекс Л3М, затем ЛКМ с тремя членами экипажа (у ЛК - один) садился на поверхность Луны.

После прогулок космонавтов по оной (длительностью до 5 суток), аппарат взлетал и напрямую возвращался к Земле с отделением спускаемого аппарата типа "союзовского".

Как несложно заметить, новая схема коренным образом отличалась от первоначального варианта комплекса Н-1 - Л3, предложенного в свое время еще СП Королевым

#луна #цкбэм #королев #глушко

Подпишись на канал "Такого еще не бывало!"