10 июня (вторник) в 17:30 в рамках японистического семинара ИКВИА ВШЭ «Сэминару» состоится доклад А.П. Беляева (ИКВИА НИУ ВШЭ) и Я.Г. Янпольской (Философский факультет РГГУ) на тему «Биография сэнсэя: наука и жизнь».

В первой части доклада речь пойдёт о некоторых чертах интеллектуального (нон-фикшн) японского современного письма, сочетающего в себе культурологическое, литературно-компаративистское и (авто-)биографическое (личное). В качестве примера автора, практикующего такой тип письма (и жизни) берётся уже известный многим современный японский интеллектуал Ёмота Инухико, а в качестве примеров его трудов – две книги: «Для разговора о жизни я пока не созрел» (いまだ人生を語らず, изд. Хакусуйся, 2023) и «Сэнсэй и я» (先生とわたし, изд. Синтёся, 2007). Первая книга написана семидесятилетним автором. В ней он вспоминает яркие эпизоды своей интеллектуальной биографии, говорит о любимых книгах, фильмах и музыке, советует заниматься наукой со скоростью улитки, и так далее. Вторая книга очевидным образом отсылает к роману Нацумэ Сосэки «Кокоро»(«Сердце»). У обоих авторов речь идёт о сэнсэях: и о конкретном сэнсэе (в случае Ёмоты это книга памяти его наставника по имени Юра Кимиёси 由良君美 (1929–1990), специалиста по английскому романтизму), и о феномене отношений учитель-ученик вообще. Романическое, биографическое и автобиографическое «локальное» существует с непременным учётом исторически и географически «глобального»: истории чуть ли не всей мировой культуры, наследником и реципиентом которой мыслит себя японский интеллектуал ХХ века.

Во второй части доклада будут высказаны предположения относительно истоков подобного письма, в целом нехарактерного для научной парадигматики. С какого момента жизненное, авто- и биографическое проникает в научную и интеллектуальную культуру, причем как законным, так и анекдотическим образом? Стремление «писать жизнь другого», возникающее в начале XX-го векакак в европейской, так и в японской культуре, возвращение «биографемы» в научное письмо и современный бум биографий и автобиографий – исторически связаны или противоположны? Можно ли биографировать философа, ученого, интеллектуала в «мировом» контексте, избегая вписывания в национальную культуру, будь то «французскую», «японскую» или какую угодно ещё?

Семинар проходит в онлайн-формате. Для регистрации в качестве слушателя и получения ссылки, пожалуйста, обращайтесь к Марии Максимовне Киктевой (после 1 июня!) по адресу: [email protected]

Ссылка будет выслана непосредственно перед семинаром.

#семинары@japkenkyu_sinbun

В первой части доклада речь пойдёт о некоторых чертах интеллектуального (нон-фикшн) японского современного письма, сочетающего в себе культурологическое, литературно-компаративистское и (авто-)биографическое (личное). В качестве примера автора, практикующего такой тип письма (и жизни) берётся уже известный многим современный японский интеллектуал Ёмота Инухико, а в качестве примеров его трудов – две книги: «Для разговора о жизни я пока не созрел» (いまだ人生を語らず, изд. Хакусуйся, 2023) и «Сэнсэй и я» (先生とわたし, изд. Синтёся, 2007). Первая книга написана семидесятилетним автором. В ней он вспоминает яркие эпизоды своей интеллектуальной биографии, говорит о любимых книгах, фильмах и музыке, советует заниматься наукой со скоростью улитки, и так далее. Вторая книга очевидным образом отсылает к роману Нацумэ Сосэки «Кокоро»(«Сердце»). У обоих авторов речь идёт о сэнсэях: и о конкретном сэнсэе (в случае Ёмоты это книга памяти его наставника по имени Юра Кимиёси 由良君美 (1929–1990), специалиста по английскому романтизму), и о феномене отношений учитель-ученик вообще. Романическое, биографическое и автобиографическое «локальное» существует с непременным учётом исторически и географически «глобального»: истории чуть ли не всей мировой культуры, наследником и реципиентом которой мыслит себя японский интеллектуал ХХ века.

Во второй части доклада будут высказаны предположения относительно истоков подобного письма, в целом нехарактерного для научной парадигматики. С какого момента жизненное, авто- и биографическое проникает в научную и интеллектуальную культуру, причем как законным, так и анекдотическим образом? Стремление «писать жизнь другого», возникающее в начале XX-го векакак в европейской, так и в японской культуре, возвращение «биографемы» в научное письмо и современный бум биографий и автобиографий – исторически связаны или противоположны? Можно ли биографировать философа, ученого, интеллектуала в «мировом» контексте, избегая вписывания в национальную культуру, будь то «французскую», «японскую» или какую угодно ещё?

Семинар проходит в онлайн-формате. Для регистрации в качестве слушателя и получения ссылки, пожалуйста, обращайтесь к Марии Максимовне Киктевой (после 1 июня!) по адресу: [email protected]

Ссылка будет выслана непосредственно перед семинаром.

#семинары@japkenkyu_sinbun

❤12👍4🔥3

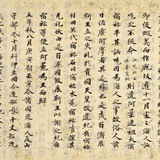

Сегодня делимся с вами подборкой статей к.и.н., доцентки и с.н.с. ИКВИА ВШЭ Евгении Борисовны Сахаровой о Японии в системе международных отношений Восточной Азии в XIV-XVI вв. и важнейшему источнику по этой проблематике — «Дзэнрин кокухоки».

1. «Записи о драгоценных для страны добрососедских отношениях» («Дзэнрин кокухо:ки», 1470 г.) // История и культура традиционной Японии. Вып. 9, 2016. С. 156–168.

2. Посольство из Корё в Японию 1366–1367 гг. // Ежегодник Япония, 2019. С. 155–174.

3. Японо-китайские отношения в 1368-1419 гг. // ЭНОЖ «История», 2020.

4. Средневековые корейские источники о Японии // История и культура Японии. Вып. 13. С. 305–316.

5. В поисках священных текстов: печатный буддийский канон в контексте японо-корейских официальных контактов в эпоху Муромати // Вопросы философии. 2022. № 11. С. 156–163.

6. «Записи о драгоценных для страны добрососедских отношениях». Документы за период правления сёгунов Асикага Ёсимицу и Асикага Ёсимоти // История и культура Японии. Вып. 15, 2023. С. 272–291.

7. Внешние связи Японии с Китаем и Кореей в эпоху Муромати // Японские исследования. 2023. № 4. С. 18–32.

Все статьи приложены в комментарии к посту.

Дополнительно прикладываем три небольших статьи к.и.н. Вадима Юрьевича Климова на схожую тему, опубликованные в 1980-х гг.:

1. О характере финансовой помощи минского Китая сёгунату в период народных восстаний в Японии // Пятнадцатая научная конференция «Общество государство в Китае». Часть ІІ. 1984.

2. Японо-китайские отношения XIV-XVI вв.: морские пираты (вако) //

Девятнадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае». Часть II. 1988. С. 103-108.

3. Установление официальных отношений между Китаем и Японией в начале XV в. // Двадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы докладов. Часть II. 1989. С. 130-135.

(Отдельное спасибо м.н.с. Отдела Китая ИВ РАН И.С. Колнину за предоставленные архивные материалы)

#статьи@japkenkyu_sinbun

1. «Записи о драгоценных для страны добрососедских отношениях» («Дзэнрин кокухо:ки», 1470 г.) // История и культура традиционной Японии. Вып. 9, 2016. С. 156–168.

2. Посольство из Корё в Японию 1366–1367 гг. // Ежегодник Япония, 2019. С. 155–174.

3. Японо-китайские отношения в 1368-1419 гг. // ЭНОЖ «История», 2020.

4. Средневековые корейские источники о Японии // История и культура Японии. Вып. 13. С. 305–316.

5. В поисках священных текстов: печатный буддийский канон в контексте японо-корейских официальных контактов в эпоху Муромати // Вопросы философии. 2022. № 11. С. 156–163.

6. «Записи о драгоценных для страны добрососедских отношениях». Документы за период правления сёгунов Асикага Ёсимицу и Асикага Ёсимоти // История и культура Японии. Вып. 15, 2023. С. 272–291.

7. Внешние связи Японии с Китаем и Кореей в эпоху Муромати // Японские исследования. 2023. № 4. С. 18–32.

Все статьи приложены в комментарии к посту.

Дополнительно прикладываем три небольших статьи к.и.н. Вадима Юрьевича Климова на схожую тему, опубликованные в 1980-х гг.:

1. О характере финансовой помощи минского Китая сёгунату в период народных восстаний в Японии // Пятнадцатая научная конференция «Общество государство в Китае». Часть ІІ. 1984.

2. Японо-китайские отношения XIV-XVI вв.: морские пираты (вако) //

Девятнадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае». Часть II. 1988. С. 103-108.

3. Установление официальных отношений между Китаем и Японией в начале XV в. // Двадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы докладов. Часть II. 1989. С. 130-135.

(Отдельное спасибо м.н.с. Отдела Китая ИВ РАН И.С. Колнину за предоставленные архивные материалы)

#статьи@japkenkyu_sinbun

❤19🔥6👍2🙏2

10 июня в 19:00 (вторник) в книжном магазине «Библио-глобус» состоится презентация книги «Кошки японской поэзии» — сборника 100 хайку Кобаяси Исса, посвящённого котам и иллюстрированного с помощью визуального искусства мастеров эпохи Эдо. Переводчиком выступила Татьяна Львовна Соколова-Делюсина.

На презентации редакторки издательства «КоЛибри» Ирина Паскеева и Анастасия Гусева расскажут об обстоятельствах издания книги на русском языке.

Кроме того, автор статей об эпохе Токугава и кошках в истории японской культуры и литературы, предваряющих визуально-поэтическую часть книги, к.и.н., доцент ИКВИА ВШЭ Степан Алексеевич Родин, поведает аудитории о жизни Кобаяси Исса, особенностях периода Эдо (XVII-XIX вв.) и об истории любви японцев к кошкам: от глубокой древности до современной «нэкономики».

Презентация будет проходить в Медиацентре на 2 этаже торгового дома «Библио-глобус» по адресу ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://biblio-globus-knizhnyy.timepad.ru/event/3385374/

#мероприятия@japkenkyu_sinbun

#книги@japkenkyu_sinbun

На презентации редакторки издательства «КоЛибри» Ирина Паскеева и Анастасия Гусева расскажут об обстоятельствах издания книги на русском языке.

Кроме того, автор статей об эпохе Токугава и кошках в истории японской культуры и литературы, предваряющих визуально-поэтическую часть книги, к.и.н., доцент ИКВИА ВШЭ Степан Алексеевич Родин, поведает аудитории о жизни Кобаяси Исса, особенностях периода Эдо (XVII-XIX вв.) и об истории любви японцев к кошкам: от глубокой древности до современной «нэкономики».

Презентация будет проходить в Медиацентре на 2 этаже торгового дома «Библио-глобус» по адресу ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://biblio-globus-knizhnyy.timepad.ru/event/3385374/

#мероприятия@japkenkyu_sinbun

#книги@japkenkyu_sinbun

biblio-globus-knizhnyy.timepad.ru

Презентация книги «Кошки японской поэзии» / События на TimePad.ru

Приглашаем на презентацию книги «Кошки японской поэзии»

❤15👍6🔥4

Сегодня делимся с вами подборкой материалов на сайте Arzamas, посвящённых истории и культуре Китая

I. Бесплатные текстовые и видео-материалы:

1. к.филос.н. А.Б. Старостина — 10 вопросов о конфуцианстве: https://arzamas.academy/mag/1255-sonfucius

2. к.филол.н. Ю.А. Дрейзис о 10 словах, помогающих понять китайскую культуру: https://arzamas.academy/mag/772-china

3. Ю.А. Дрейзис об 11 словах, помогающих понять культуру Гонконга: https://arzamas.academy/mag/1210-hongkong

4. Ю.А. Дрейзис об 11 словах, помогающих понять культуру Тайваня: https://arzamas.academy/mag/1222-taiwan

5. Ю.А. Дрейзис об 11 словах, помогающих понять культуру «китайских креолов» (Перанаков): https://arzamas.academy/mag/1271-peranaki

6. к.и.н. Е.В. Волчкова разбирает произведение Чжан Цзэдуаня «По реке в День поминовения усопших» (XII в.), отражающее повседневную жизнь г. Кайфэн: https://arzamas.academy/mag/1211-kaifeng

7. д.и.н. А.В. Панцов о непростых советско-китайских отношениях от Ленина до Горбачева: https://arzamas.academy/mag/127-pantcov

8. д.и.н. К.М. Тертицкий о китайских традиционных верованиях и синкретических религиях XX в.: https://arzamas.academy/uni/eastwest/chinesereligion

II. Курсы, доступные к прослушиванию на сайте или в приложении (по общей подписке 300 рублей в месяц):

9. к.ф.н., профессор И.С. Смирнов — история китайской классической поэзиии: https://arzamas.academy/courses/1100

10. к.и.н. Е.В. Волчкова — история и повседневность средневековой империи Северная Сун: https://arzamas.academy/courses/143/

11. к.филос.н. А.Б. Старостина — культура Китая в страшных сказках и фольклорных преданиях: https://arzamas.academy/courses/171/

#лекции@japkenkyu_sinbun

#статьи@japkenkyu_sinbun

I. Бесплатные текстовые и видео-материалы:

1. к.филос.н. А.Б. Старостина — 10 вопросов о конфуцианстве: https://arzamas.academy/mag/1255-sonfucius

2. к.филол.н. Ю.А. Дрейзис о 10 словах, помогающих понять китайскую культуру: https://arzamas.academy/mag/772-china

3. Ю.А. Дрейзис об 11 словах, помогающих понять культуру Гонконга: https://arzamas.academy/mag/1210-hongkong

4. Ю.А. Дрейзис об 11 словах, помогающих понять культуру Тайваня: https://arzamas.academy/mag/1222-taiwan

5. Ю.А. Дрейзис об 11 словах, помогающих понять культуру «китайских креолов» (Перанаков): https://arzamas.academy/mag/1271-peranaki

6. к.и.н. Е.В. Волчкова разбирает произведение Чжан Цзэдуаня «По реке в День поминовения усопших» (XII в.), отражающее повседневную жизнь г. Кайфэн: https://arzamas.academy/mag/1211-kaifeng

7. д.и.н. А.В. Панцов о непростых советско-китайских отношениях от Ленина до Горбачева: https://arzamas.academy/mag/127-pantcov

8. д.и.н. К.М. Тертицкий о китайских традиционных верованиях и синкретических религиях XX в.: https://arzamas.academy/uni/eastwest/chinesereligion

II. Курсы, доступные к прослушиванию на сайте или в приложении (по общей подписке 300 рублей в месяц):

9. к.ф.н., профессор И.С. Смирнов — история китайской классической поэзиии: https://arzamas.academy/courses/1100

10. к.и.н. Е.В. Волчкова — история и повседневность средневековой империи Северная Сун: https://arzamas.academy/courses/143/

11. к.филос.н. А.Б. Старостина — культура Китая в страшных сказках и фольклорных преданиях: https://arzamas.academy/courses/171/

#лекции@japkenkyu_sinbun

#статьи@japkenkyu_sinbun

❤15🔥5👍3🤔1

Географически Вьетнам относится к странам Юго-Восточной Азии, однако историко-культурно входит в «Конфуцианский мир» вместе с Китаем, Кореей и Японией. Это обусловлено тем, что Вьетнам (в особенности северный) на протяжении бОльшей части своей истории испытывал языковое, культурное, идеологическое, политическое и иное влияние Китайских политических образований. В частности, это касается и вьетнамского буддизма, который, в отличие от буддизма других стран Юго-Восточной Азии, в своём историческом развитии пошёл не по южной традиции Тхеравады, а по традиции дальневосточной Махаяны (при безусловном учёте влияния на него местных верований).

В связи с вышесказанным делимся с вами лекцией «Буддизм во Вьетнаме» к. культ., старшей преподавательницы Центра изучения религий РГГУ Елены Витальевны Гордиенко. Лекция может быть полезна как японистам, так и всем исследователям дальневосточной буддийской традиции.

Запись лекции можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/wall-230246953_75

#лекции@japkenkyu_sinbun

В связи с вышесказанным делимся с вами лекцией «Буддизм во Вьетнаме» к. культ., старшей преподавательницы Центра изучения религий РГГУ Елены Витальевны Гордиенко. Лекция может быть полезна как японистам, так и всем исследователям дальневосточной буддийской традиции.

Запись лекции можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/wall-230246953_75

#лекции@japkenkyu_sinbun

VK

Институт истории религий РГГУ. Пост со стены.

⚡Представляем Вашему внимание видео-запись открытой лекции старшего преподавателя Института истории ... Смотрите полностью ВКонтакте.

❤17👍4🙏2

Сегодня в 17:30 в рамках японистического семинара ИКВИА ВШЭ «Сэминару» состоится доклад А.П. Беляева (ИКВИА НИУ ВШЭ) и Я.Г. Янпольской (Философский факультет РГГУ) на тему «Биография сэнсэя: наука и жизнь».

В первой части доклада речь пойдёт о некоторых чертах интеллектуального (нон-фикшн) японского современного письма, сочетающего в себе культурологическое, литературно-компаративистское и (авто-)биографическое (личное). В качестве примера автора, практикующего такой тип письма (и жизни) берётся уже известный многим современный японский интеллектуал Ёмота Инухико, а в качестве примеров его трудов – две книги: «Для разговора о жизни я пока не созрел» (いまだ人生を語らず, изд. Хакусуйся, 2023) и «Сэнсэй и я» (先生とわたし, изд. Синтёся, 2007). Первая книга написана семидесятилетним автором. В ней он вспоминает яркие эпизоды своей интеллектуальной биографии, говорит о любимых книгах, фильмах и музыке, советует заниматься наукой со скоростью улитки, и так далее. Вторая книга очевидным образом отсылает к роману Нацумэ Сосэки «Кокоро»(«Сердце»). У обоих авторов речь идёт о сэнсэях: и о конкретном сэнсэе (в случае Ёмоты это книга памяти его наставника по имени Юра Кимиёси 由良君美 (1929–1990), специалиста по английскому романтизму), и о феномене отношений учитель-ученик вообще. Романическое, биографическое и автобиографическое «локальное» существует с непременным учётом исторически и географически «глобального»: истории чуть ли не всей мировой культуры, наследником и реципиентом которой мыслит себя японский интеллектуал ХХ века.

Во второй части доклада будут высказаны предположения относительно истоков подобного письма, в целом нехарактерного для научной парадигматики. С какого момента жизненное, авто- и биографическое проникает в научную и интеллектуальную культуру, причем как законным, так и анекдотическим образом? Стремление «писать жизнь другого», возникающее в начале XX-го векакак в европейской, так и в японской культуре, возвращение «биографемы» в научное письмо и современный бум биографий и автобиографий – исторически связаны или противоположны? Можно ли биографировать философа, ученого, интеллектуала в «мировом» контексте, избегая вписывания в национальную культуру, будь то «французскую», «японскую» или какую угодно ещё?

Семинар проходит в онлайн-формате. Для регистрации в качестве слушателя и получения ссылки, пожалуйста, обращайтесь к Марии Максимовне Киктевой по адресу: [email protected]

#семинары@japkenkyu_sinbun

В первой части доклада речь пойдёт о некоторых чертах интеллектуального (нон-фикшн) японского современного письма, сочетающего в себе культурологическое, литературно-компаративистское и (авто-)биографическое (личное). В качестве примера автора, практикующего такой тип письма (и жизни) берётся уже известный многим современный японский интеллектуал Ёмота Инухико, а в качестве примеров его трудов – две книги: «Для разговора о жизни я пока не созрел» (いまだ人生を語らず, изд. Хакусуйся, 2023) и «Сэнсэй и я» (先生とわたし, изд. Синтёся, 2007). Первая книга написана семидесятилетним автором. В ней он вспоминает яркие эпизоды своей интеллектуальной биографии, говорит о любимых книгах, фильмах и музыке, советует заниматься наукой со скоростью улитки, и так далее. Вторая книга очевидным образом отсылает к роману Нацумэ Сосэки «Кокоро»(«Сердце»). У обоих авторов речь идёт о сэнсэях: и о конкретном сэнсэе (в случае Ёмоты это книга памяти его наставника по имени Юра Кимиёси 由良君美 (1929–1990), специалиста по английскому романтизму), и о феномене отношений учитель-ученик вообще. Романическое, биографическое и автобиографическое «локальное» существует с непременным учётом исторически и географически «глобального»: истории чуть ли не всей мировой культуры, наследником и реципиентом которой мыслит себя японский интеллектуал ХХ века.

Во второй части доклада будут высказаны предположения относительно истоков подобного письма, в целом нехарактерного для научной парадигматики. С какого момента жизненное, авто- и биографическое проникает в научную и интеллектуальную культуру, причем как законным, так и анекдотическим образом? Стремление «писать жизнь другого», возникающее в начале XX-го векакак в европейской, так и в японской культуре, возвращение «биографемы» в научное письмо и современный бум биографий и автобиографий – исторически связаны или противоположны? Можно ли биографировать философа, ученого, интеллектуала в «мировом» контексте, избегая вписывания в национальную культуру, будь то «французскую», «японскую» или какую угодно ещё?

Семинар проходит в онлайн-формате. Для регистрации в качестве слушателя и получения ссылки, пожалуйста, обращайтесь к Марии Максимовне Киктевой по адресу: [email protected]

#семинары@japkenkyu_sinbun

❤11

Всем очевидно, что буддизм оказывал колоссальное влияние на историю, литературу и культуру Японии в VI-XVI вв. н.э. Но что с ним произошло в эпоху Токугава (XVII-XIX вв.), когда на первый план в идеологии вышло неоконфуцианство? Буддизм ведь никуда не пропал: рождались и жили новые монахи, которые создавали новые сочинения, пронизанные идеями амидаизма, дзэн и другими… Буддийские храмы участвовали в системе (檀家制度 или 寺檀制度), помогавшей сёгунату Токугава искоренять христианство и контролировать население, которое приписывалось к тому или иному храму или школе.

В современной науке это ещё недостаточно исследовано (особенно в сравнении с японским буддизмом и его влиянием на иные аспекты японского бытия в древности и средние века). Однако кое-что по этой теме почитать и посмотреть всё же можно, делимся с вами подборкой материалов:

1. д.филос.н. Н.Н. Трубникова — лекция «Куда пропал буддизм в эпоху Эдо?»: https://youtu.be/vGUDHsbf_0k?si=L0aGWxA8jhLj9JLw;

2. к.филол.н. А.М. Кабанов. Буддизм в эпоху Токугава // Буддизм в Японии, 1993. С. 278-301;

3. к.филос.н. Д.Г. Главева. Хакуин Экаку и его трактат «Оратэгама» (перевод и комментарий) // Традиционная японская культура: специфика мировосприятия, 2003. С. 136-228;

4. Н.Н. Трубникова — Хакуин о «Сутре сердца»;

5. А.В. Платунова. «Славословие дзадзэн Хакуин Экаку» (перевод и комментарий) // История и культура традиционной Японии 2, 2011. С. 332-355;

6. к.и.н. С.А. Родин — материалы об эпохе Токугава, касающиеся буддизма:

— Об «инциденте с пурпурными одеждами» (紫衣事件) 1627-1629 гг.;

— Об учреждении «ведомства по делам храмов и святилищ» (寺社奉行) в 1635 г.;

— О колоссальном проекте по копированию текстов китайского буддийского канона с помощью печатного станка и использованием подвижных деревянных литер в 1638-1648 гг.;

— О китайском монахе Ингэн Рюки (隱元隆琦) и основании третьей дзэн-буддийской школы в Японии - Обаку (黄檗);

7. Рёкан. Хижина «Мерка риса», избранные произведения / сост., пер. с яп., предисл., коммент. А. А. Долина (2013);

8. Kenji Matsuo. History of Japanese Buddhism (2007) P. 205-224;

9. William E. Deal, Brian Ruppert. A Cultural History of Japanese Buddhism (2015): глава «Early and Middle Edo-Period Buddhism (XVII-XVIII c.)»;

10. Wild Ivy: The Spiritual Autobiography of Zen Master Hakuin / trans. by Norman Waddell (2001);

11. Helen J. Baroni. Obaku Zen. The Emergence of the Third Sect of Zen in Tokugawa Japan (2000);

12. Helen J. Baroni. Iron Eyes: The Life and Teachings of Obaku Zen Master Tetsugen Doko (2006);

13. Nam-Lin Hur. Death and Social Order in Tokugawa Japan: Buddhism, Anti-Christianity, and the Danka System (2007);

14. Duncan Williams. The Other Side of Zen: A Social History of Soto Zen Buddhism in Tokugawa Japan (2005);

15. Michel Mohr (1994). Zen Buddhism during the Tokugawa period: The challenge to go beyond sectarian consciousness // Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 21 (4) P. 341–372.

Все упомянутые в посте книги приложены в комментарии к посту.

#лекции@japkenkyu_sinbun

#книги@japkenkyu_sinbun

#статьи@japkenkyu_sinbun

В современной науке это ещё недостаточно исследовано (особенно в сравнении с японским буддизмом и его влиянием на иные аспекты японского бытия в древности и средние века). Однако кое-что по этой теме почитать и посмотреть всё же можно, делимся с вами подборкой материалов:

1. д.филос.н. Н.Н. Трубникова — лекция «Куда пропал буддизм в эпоху Эдо?»: https://youtu.be/vGUDHsbf_0k?si=L0aGWxA8jhLj9JLw;

2. к.филол.н. А.М. Кабанов. Буддизм в эпоху Токугава // Буддизм в Японии, 1993. С. 278-301;

3. к.филос.н. Д.Г. Главева. Хакуин Экаку и его трактат «Оратэгама» (перевод и комментарий) // Традиционная японская культура: специфика мировосприятия, 2003. С. 136-228;

4. Н.Н. Трубникова — Хакуин о «Сутре сердца»;

5. А.В. Платунова. «Славословие дзадзэн Хакуин Экаку» (перевод и комментарий) // История и культура традиционной Японии 2, 2011. С. 332-355;

6. к.и.н. С.А. Родин — материалы об эпохе Токугава, касающиеся буддизма:

— Об «инциденте с пурпурными одеждами» (紫衣事件) 1627-1629 гг.;

— Об учреждении «ведомства по делам храмов и святилищ» (寺社奉行) в 1635 г.;

— О колоссальном проекте по копированию текстов китайского буддийского канона с помощью печатного станка и использованием подвижных деревянных литер в 1638-1648 гг.;

— О китайском монахе Ингэн Рюки (隱元隆琦) и основании третьей дзэн-буддийской школы в Японии - Обаку (黄檗);

7. Рёкан. Хижина «Мерка риса», избранные произведения / сост., пер. с яп., предисл., коммент. А. А. Долина (2013);

8. Kenji Matsuo. History of Japanese Buddhism (2007) P. 205-224;

9. William E. Deal, Brian Ruppert. A Cultural History of Japanese Buddhism (2015): глава «Early and Middle Edo-Period Buddhism (XVII-XVIII c.)»;

10. Wild Ivy: The Spiritual Autobiography of Zen Master Hakuin / trans. by Norman Waddell (2001);

11. Helen J. Baroni. Obaku Zen. The Emergence of the Third Sect of Zen in Tokugawa Japan (2000);

12. Helen J. Baroni. Iron Eyes: The Life and Teachings of Obaku Zen Master Tetsugen Doko (2006);

13. Nam-Lin Hur. Death and Social Order in Tokugawa Japan: Buddhism, Anti-Christianity, and the Danka System (2007);

14. Duncan Williams. The Other Side of Zen: A Social History of Soto Zen Buddhism in Tokugawa Japan (2005);

15. Michel Mohr (1994). Zen Buddhism during the Tokugawa period: The challenge to go beyond sectarian consciousness // Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 21 (4) P. 341–372.

Все упомянутые в посте книги приложены в комментарии к посту.

#лекции@japkenkyu_sinbun

#книги@japkenkyu_sinbun

#статьи@japkenkyu_sinbun

❤28🔥11🙏3

Forwarded from KINOKO

КИНО О КИНО

фестиваль японского кино в Москве

KINOKO x ЦИКЛ x Кинотеатр Ноябрь x japanese

22 июня пройдёт второй благотворительный фестиваль Кино о кино.

Регистрация

Идея фестиваля — показать взгляд японских режиссёров на кинематограф и его возможности, связи с политикой и индустрией. Взгляд изнутри. Мы будем смотреть японские фильмы и обсуждать, как происходит обращение кино к самому себе. Фестиваль длится полгода, каждый месяц посвящён разным активностям и режиссёрам. В программе — фильмы Тэраяма Сюдзи, Китано Такэси, Осима Нагиса, Корээда Хирокадзу и других знаковых японских кинодеятелей (пост о первом фестивале).

Перед лекцией будет маркет, мастер-класс, музыка, снэки и возможность полистать книжки в нашей библиотеке. Скоро расскажем о программе подробнее!

Дата и время: 22 июня 17:00-22:00

Адрес: Москва, метро Белорусская/Савёловская, улица Правды 24с2. Маршрут

Вход: донат от 300 рублей. Средства будут отправлены в поддержку фонда Марем

Регистрация обязательна

Фестиваль 18+

фестиваль японского кино в Москве

KINOKO x ЦИКЛ x Кинотеатр Ноябрь x japanese

22 июня пройдёт второй благотворительный фестиваль Кино о кино.

Регистрация

Идея фестиваля — показать взгляд японских режиссёров на кинематограф и его возможности, связи с политикой и индустрией. Взгляд изнутри. Мы будем смотреть японские фильмы и обсуждать, как происходит обращение кино к самому себе. Фестиваль длится полгода, каждый месяц посвящён разным активностям и режиссёрам. В программе — фильмы Тэраяма Сюдзи, Китано Такэси, Осима Нагиса, Корээда Хирокадзу и других знаковых японских кинодеятелей (пост о первом фестивале).

Главное событие июня — лекция о творчестве режиссёра Осима Нагиса, просмотр его фильма «История, рассказанная после Токийской войны» (1970) и обсуждение с исследовательницей экспериментального кино, аспирантом-киноведом ВГИКа Ирой Дмитриевой.

Перед лекцией будет маркет, мастер-класс, музыка, снэки и возможность полистать книжки в нашей библиотеке. Скоро расскажем о программе подробнее!

Дата и время: 22 июня 17:00-22:00

Адрес: Москва, метро Белорусская/Савёловская, улица Правды 24с2. Маршрут

Вход: донат от 300 рублей. Средства будут отправлены в поддержку фонда Марем

Регистрация обязательна

Фестиваль 18+

❤9👍4🔥3

Уважаемые читатели!

Одна из наших админов вместе с единомышленниками развивает небольшой, но увлечённый проект о Японии — и не только.

📌 Telegram-канал:

@BunjinNoTakamaGaHara

📌 Группа ВКонтакте:

https://vk.com/bunjinnotakamagahara?from=groups

Мы пишем о культуре, истории, языках, делимся переводами, наблюдениями и просто тем, что нас вдохновляет.

В планах — расширяться и выходить за пределы японской темы, постепенно охватывая Восток в более широком смысле.

Будем рады, если заглянете к нам, подпишетесь и останетесь.

И, конечно, будем очень рады новым авторам, идеям и совместным проектам.

#прочее@japkenkyu_sinbun

Одна из наших админов вместе с единомышленниками развивает небольшой, но увлечённый проект о Японии — и не только.

📌 Telegram-канал:

@BunjinNoTakamaGaHara

📌 Группа ВКонтакте:

https://vk.com/bunjinnotakamagahara?from=groups

Мы пишем о культуре, истории, языках, делимся переводами, наблюдениями и просто тем, что нас вдохновляет.

В планах — расширяться и выходить за пределы японской темы, постепенно охватывая Восток в более широком смысле.

Будем рады, если заглянете к нам, подпишетесь и останетесь.

И, конечно, будем очень рады новым авторам, идеям и совместным проектам.

#прочее@japkenkyu_sinbun

ВКонтакте

Равнина Высокого Неба

Мы молодые исследователи-востоковеды – студенты и выпускники востоковедческих программ при МГУ и НИУ ВШЭ, сотрудники ИВ РАН. В этой группе, посвященной изучаемым нами странам, мы бы хотели поделиться с Вами нашими наработками и находками. Наш материал основан…

❤12🔥2

Наш учитель и доцент ИКВИА ВШЭ, к.и.н. С.А. Родин в ближайшие дни проведёт три мероприятия в Санкт-Петербурге. Очень советуем северным коллегам посетить их все)

1. 29 июня (воскресенье) 16:00 — «магазин Буквоед» (Невский проспект, дом 46).

Тема встречи «Мир живой природы в поэзии Кобаяси Исса» приурочена к выходу книги «Кошки японской поэзии».

Вход свободный, трансляция онлайн будет проходить здесь: https://vk.com/bookvoed

2. 30 июня (понедельник) 19:00 — магазин «Жёлтый двор» (ул. Маяковского, 15).

Презентация книги «Кошки японской поэзии».

Вход свободный, регистрация по ссылке: https://dvorbooks.com/cats-in-poetry

3. 1 июля (вторник) 19:00 — магазин «Жёлтый двор» (ул. Маяковского, 15).

Лекция «Будды и боги цифровой эпохи: японские религии и технологии».

Вход свободный (с небольшим нюансом :3), регистрация по ссылке: https://dvorbooks.com/buddha-ex-machina

Запись лекции будет доступна позже на ютуб-канале «Жёлтого двора» — https://www.youtube.com/@dvorbooks

#лекции@japkenkyu_sinbun

#книги@japkenkyu_sinbun

1. 29 июня (воскресенье) 16:00 — «магазин Буквоед» (Невский проспект, дом 46).

Тема встречи «Мир живой природы в поэзии Кобаяси Исса» приурочена к выходу книги «Кошки японской поэзии».

Вход свободный, трансляция онлайн будет проходить здесь: https://vk.com/bookvoed

2. 30 июня (понедельник) 19:00 — магазин «Жёлтый двор» (ул. Маяковского, 15).

Презентация книги «Кошки японской поэзии».

Вход свободный, регистрация по ссылке: https://dvorbooks.com/cats-in-poetry

3. 1 июля (вторник) 19:00 — магазин «Жёлтый двор» (ул. Маяковского, 15).

Лекция «Будды и боги цифровой эпохи: японские религии и технологии».

Вход свободный (с небольшим нюансом :3), регистрация по ссылке: https://dvorbooks.com/buddha-ex-machina

Запись лекции будет доступна позже на ютуб-канале «Жёлтого двора» — https://www.youtube.com/@dvorbooks

#лекции@japkenkyu_sinbun

#книги@japkenkyu_sinbun

❤25🔥9👍6

На ютуб-канале «Ассоциации японоведов» вышла запись лекции доцента ШВ ВШЭ, к.и.н. С.В. Гришачёва на тему «Япония-Индонезия-Голландия: треугольник исторической памяти».

Лекция была посвящена малоизученному в отечественной историографии сюжету. При анализе проблем исторической памяти в Азии в ХХ в. в центр внимания обычно попадают межгосударственные отношения Японии со странами, являющимися ее непосредственными соседями. Однако трагедия Второй мировой войны коснулась и стран Юго-Восточной Азии. Примечательно здесь то, что эти страны на момент прихода японских войск были колониями европейских держав — Великобритании (Малайя и Сингапур), Франции (Вьетнам, Лаос и Камбоджа), Голландии (Индонезия). В связи с этим проблемы исторической памяти в странах ЮВА приходится рассматривать в более сложном треугольнике «японская оккупация — бывшая метрополия — бывшая колония».

В первой половине лекции речь шла о непосредственно японском присутствии в Голландской Ост-Индии накануне и в годы войны, о политике в отношении разных групп населения. Во второй половине лекции речь шла о тех проблемах политического и гуманитарного характера, которые проистекают из периода 1942-1945 гг., и о том, как они повлияли на отношениях Японии с бывшей метрополией, Нидерландами, а также с молодым независимым государством — Индонезией.

Запись лекции можно посмотреть по ссылкам: часть 1 / часть 2

#лекции@japkenkyu_sinbun

Лекция была посвящена малоизученному в отечественной историографии сюжету. При анализе проблем исторической памяти в Азии в ХХ в. в центр внимания обычно попадают межгосударственные отношения Японии со странами, являющимися ее непосредственными соседями. Однако трагедия Второй мировой войны коснулась и стран Юго-Восточной Азии. Примечательно здесь то, что эти страны на момент прихода японских войск были колониями европейских держав — Великобритании (Малайя и Сингапур), Франции (Вьетнам, Лаос и Камбоджа), Голландии (Индонезия). В связи с этим проблемы исторической памяти в странах ЮВА приходится рассматривать в более сложном треугольнике «японская оккупация — бывшая метрополия — бывшая колония».

В первой половине лекции речь шла о непосредственно японском присутствии в Голландской Ост-Индии накануне и в годы войны, о политике в отношении разных групп населения. Во второй половине лекции речь шла о тех проблемах политического и гуманитарного характера, которые проистекают из периода 1942-1945 гг., и о том, как они повлияли на отношениях Японии с бывшей метрополией, Нидерландами, а также с молодым независимым государством — Индонезией.

Запись лекции можно посмотреть по ссылкам: часть 1 / часть 2

#лекции@japkenkyu_sinbun

❤14👍10🔥2🤔1

Уважаемые коллеги!

11 июля (пятница) в 18:00 пройдет научно-популярный стрим в формате круглого стола по game studies в рамках проекта «Geimugaku» (芸無学).

Сейчас исследования видеоигр в российском академическом поле успешно развиваются, философы и культурологи концептуализируют игровые миры и аспекты виртуальной реальности.

Проект «Geimugaku», в свою очередь, предлагает посмотреть на игры с другой стороны — с точки зрения исследователей-японистов. Этот подход позволит углубиться в культурные и исторические феномены, которые видны непосредственно профильным специалистам по Японии благодаря своему опыту изучения страны.

Однако совсем без взгляда представителей других гуманитарных наук мы не окажемся — с докладами выступят выпускницы классических филологической и исторической программ.

Формат выступлений: доклад 15-20 минут + дискуссия 10 минут.

Программа (возможны изменения):

1. Степан Родин (к.и.н., доцент ИКВИА ВШЭ) — «Японизм, Япония и игровая индустрия»;

2. Никита Братухин (независимый исследователь) — «Assassin's Creed Shadows: сконструированная реальность и историческая Япония конца XVI в.»;

3. Давид Николаишин-Шищук (выпускник ШВ ВШЭ) — «Образ видеоигр в японских газетах 1970-1990-х гг.»;

4. Маргарита Бушуева (магистрантка ИКВИА ВШЭ) — «Франшиза Yakuza/Like a Dragon (龍が如く): кризис общества и кризис маскулинности»;

5. Софья Левина (выпускница ШФН ВШЭ) — «Репрезентация японской мифологии в «Genshin Impact»;

6. Елизавета Худайбердиева (выпускница ШИН ВШЭ) — «Региональная специфика психологического хоррора на примере серии игр Silent Hill».

Организаторы: Степан Алексеевич Родин (научный руководитель), телеграм-канал «Новости для учёных-японистов» (Никита Братухин, Мария Селиванова)

По всем вопросам: [email protected]

Стрим пройдёт в группе Язык и литература Японии (ВШЭ) в ВК. Ждём как классических учёных, готовых окунуться в мир видеоигр, так и любителей видеоигр, готовых открыть для себя мир японистики и других гуманитарных наук.

11 июля (пятница) в 18:00 пройдет научно-популярный стрим в формате круглого стола по game studies в рамках проекта «Geimugaku» (芸無学).

Сейчас исследования видеоигр в российском академическом поле успешно развиваются, философы и культурологи концептуализируют игровые миры и аспекты виртуальной реальности.

Проект «Geimugaku», в свою очередь, предлагает посмотреть на игры с другой стороны — с точки зрения исследователей-японистов. Этот подход позволит углубиться в культурные и исторические феномены, которые видны непосредственно профильным специалистам по Японии благодаря своему опыту изучения страны.

Однако совсем без взгляда представителей других гуманитарных наук мы не окажемся — с докладами выступят выпускницы классических филологической и исторической программ.

Формат выступлений: доклад 15-20 минут + дискуссия 10 минут.

Программа (возможны изменения):

1. Степан Родин (к.и.н., доцент ИКВИА ВШЭ) — «Японизм, Япония и игровая индустрия»;

2. Никита Братухин (независимый исследователь) — «Assassin's Creed Shadows: сконструированная реальность и историческая Япония конца XVI в.»;

3. Давид Николаишин-Шищук (выпускник ШВ ВШЭ) — «Образ видеоигр в японских газетах 1970-1990-х гг.»;

4. Маргарита Бушуева (магистрантка ИКВИА ВШЭ) — «Франшиза Yakuza/Like a Dragon (龍が如く): кризис общества и кризис маскулинности»;

5. Софья Левина (выпускница ШФН ВШЭ) — «Репрезентация японской мифологии в «Genshin Impact»;

6. Елизавета Худайбердиева (выпускница ШИН ВШЭ) — «Региональная специфика психологического хоррора на примере серии игр Silent Hill».

Организаторы: Степан Алексеевич Родин (научный руководитель), телеграм-канал «Новости для учёных-японистов» (Никита Братухин, Мария Селиванова)

По всем вопросам: [email protected]

Стрим пройдёт в группе Язык и литература Японии (ВШЭ) в ВК. Ждём как классических учёных, готовых окунуться в мир видеоигр, так и любителей видеоигр, готовых открыть для себя мир японистики и других гуманитарных наук.

❤19🔥15👍5

На сайте издательства Гиперион доступны для заказа два новых издания переводов к.ф.н., старшей научной сотрудницы ИВ РАН Марии Владимировны Торопыгиной: https://hyperion-book.ru/

Первая книга, «Месть Акимити» представляет собой сборник из 29 отоги дзоси — рассказов эпохи Муромати (XIV-XVI вв.)

Вторая книга — это комментированный перевод «Тридцати лет в Токио», воспоминаний известного писателя Таяма Катай (1872-1930 гг.)

#книги@japkenkyu_sinbun

Первая книга, «Месть Акимити» представляет собой сборник из 29 отоги дзоси — рассказов эпохи Муромати (XIV-XVI вв.)

Вторая книга — это комментированный перевод «Тридцати лет в Токио», воспоминаний известного писателя Таяма Катай (1872-1930 гг.)

#книги@japkenkyu_sinbun

❤24👍4🔥4🤔2🙏1

Уважаемые читатели!

В завершение лета мы подготовили для вас онлайн-лекторий по Японии, который будет проходить в течение августа и сентября. Будем приглашать как известных, так и молодых специалистов.

Анонсы всех лекций будут появляться здесь, если у вас есть желание посетить лекцию в зуме и задать вопросы спикеру — пишите в комментариях, вышлем ссылку в личные сообщения.

Первая лекция состоится 7 августа (четверг) в 18:00. Её прочитает Василий Владимирович Щепкин, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник ИВР РАН.

Тема лекции: «От эмиси к эдзо: отношения японцев и айнов в XII-XVI вв.»

Аннотация:

Период с XII по XVI века можно назвать переломным как в истории айнов, так и в истории их отношений с японцами. Именно в этот период произошло формирование классической айнской культуры в том виде, в котором мы знаем её сегодня, а японские воины впервые проникли на остров Хоккайдо и закрепились в южной его части. Как эти процессы влияли друг на друга? Почему периоды активной торговли сменялись здесь вооруженными восстаниями и противоборством японских военных домов? Почему мы до сих пор с трудом можем провести четкую границу между японцами и айнами в этот период? Чем ценны, а в чем обманчивы немногочисленные японские источники этой эпохи? Об этом всём в лекции.

По завершении лектория мы планируем выложить запись лекции на YouTube и обязательно поделимся с вами ссылкой!)

#лекции@japkenkyu_sinbun

В завершение лета мы подготовили для вас онлайн-лекторий по Японии, который будет проходить в течение августа и сентября. Будем приглашать как известных, так и молодых специалистов.

Анонсы всех лекций будут появляться здесь, если у вас есть желание посетить лекцию в зуме и задать вопросы спикеру — пишите в комментариях, вышлем ссылку в личные сообщения.

Первая лекция состоится 7 августа (четверг) в 18:00. Её прочитает Василий Владимирович Щепкин, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник ИВР РАН.

Тема лекции: «От эмиси к эдзо: отношения японцев и айнов в XII-XVI вв.»

Аннотация:

Период с XII по XVI века можно назвать переломным как в истории айнов, так и в истории их отношений с японцами. Именно в этот период произошло формирование классической айнской культуры в том виде, в котором мы знаем её сегодня, а японские воины впервые проникли на остров Хоккайдо и закрепились в южной его части. Как эти процессы влияли друг на друга? Почему периоды активной торговли сменялись здесь вооруженными восстаниями и противоборством японских военных домов? Почему мы до сих пор с трудом можем провести четкую границу между японцами и айнами в этот период? Чем ценны, а в чем обманчивы немногочисленные японские источники этой эпохи? Об этом всём в лекции.

По завершении лектория мы планируем выложить запись лекции на YouTube и обязательно поделимся с вами ссылкой!)

#лекции@japkenkyu_sinbun

❤35🔥11👍9

Уважаемые читатели!

Продолжая наш онлайн-лекторий по Японии, мы приглашаем вас на следующее мероприятие.

Вторая лекция состоится 11 августа (понедельник) в 18:00. Её прочитает Степан Алексеевич Родин, кандидат исторических наук, доцент ИКВИА ВШЭ.

Тема лекции: «Современные исследования эпохи Нара (VIII в.)».

Аннотация:

Период Нара неизменно привлекает исследователей истории и культуры Японии по множеству причин. Это и время появления первой постоянной столицы страны, Хэйдзёкё (Нара), выступавшей в этом качестве на протяжении нескольких десятилетий, и период активного развития централизованного государства, основанного на законах (рицурё-кокка), и эпоха создания первых письменных памятников на японском языке («Кодзики», «Манъёсю») и порождения китаеязычных государственных текстов и хроник.

Период Нара во многих отношениях был «временем первых», и с этой перспективы он был изучен как в отечественном, так и зарубежном японоведении.

На лекции мы попробуем подсветить некоторые тенденции в современных исследованиях, обращающихся к нему, и рассмотреть проблемы, которые с точки зрения учёных всё ещё требуют дополнительного внимания.

Напоминаем, что лекция будет проходить по той же ссылке, что и предыдущая.

Если вы еще не получили ссылку, но хотите подключиться онлайн, пожалуйста, отпишитесь в комментариях к этому посту!

По завершении лектория записи мероприятий будут опубликованы на Youtube.

#лекции@japkenkyu_sinbun

Продолжая наш онлайн-лекторий по Японии, мы приглашаем вас на следующее мероприятие.

Вторая лекция состоится 11 августа (понедельник) в 18:00. Её прочитает Степан Алексеевич Родин, кандидат исторических наук, доцент ИКВИА ВШЭ.

Тема лекции: «Современные исследования эпохи Нара (VIII в.)».

Аннотация:

Период Нара неизменно привлекает исследователей истории и культуры Японии по множеству причин. Это и время появления первой постоянной столицы страны, Хэйдзёкё (Нара), выступавшей в этом качестве на протяжении нескольких десятилетий, и период активного развития централизованного государства, основанного на законах (рицурё-кокка), и эпоха создания первых письменных памятников на японском языке («Кодзики», «Манъёсю») и порождения китаеязычных государственных текстов и хроник.

Период Нара во многих отношениях был «временем первых», и с этой перспективы он был изучен как в отечественном, так и зарубежном японоведении.

На лекции мы попробуем подсветить некоторые тенденции в современных исследованиях, обращающихся к нему, и рассмотреть проблемы, которые с точки зрения учёных всё ещё требуют дополнительного внимания.

Напоминаем, что лекция будет проходить по той же ссылке, что и предыдущая.

Если вы еще не получили ссылку, но хотите подключиться онлайн, пожалуйста, отпишитесь в комментариях к этому посту!

По завершении лектория записи мероприятий будут опубликованы на Youtube.

#лекции@japkenkyu_sinbun

❤27🔥10🙏5👍1

Сегодня хотели бы поделиться с вами полезной информацией, полученной от наших коллег.

На авито доступны к покупке редкие русскоязычные и японоязычные книги, посвящённые исследованиям японского средневековья, включая словари терминологии и лексики эпохи Сэнгоку и монографии о клане Ходзё и императоре Годайго:

https://www.avito.ru/user/fd4a18383dfa5a3128f8d31469d52b55/profile?src=sharing

#книги@japkenkyu_sinbun

На авито доступны к покупке редкие русскоязычные и японоязычные книги, посвящённые исследованиям японского средневековья, включая словари терминологии и лексики эпохи Сэнгоку и монографии о клане Ходзё и императоре Годайго:

https://www.avito.ru/user/fd4a18383dfa5a3128f8d31469d52b55/profile?src=sharing

#книги@japkenkyu_sinbun

❤16🔥12👍3

Уважаемые читатели!

Как и обещали ранее, в нашем онлайн-лектории по Японии будут принимать участие не только опытные специалисты, но и молодые исследователи.

Следующая лекция состоится 14 августа (четверг) в 18:00. Её прочитает Иван Алексеевич Тюленев, основатель проекта «Повесть об Императоре», выпускник Школы востоковедения ВШЭ.

Тема лекции: «Реставрация(?) Кэмму — правление Го-Дайго в Японии начала XIV века».

Аннотация:

В истории средневековой Японии есть небольшая, но оживлённая пауза в череде воинских правительств. В 1333 году сторонники государя Го-Дайго свергли сёгунат Камакура и попытались восстановить прямое императорское правление. Казалось бы, возвращение к древним традициям должно было принести мир и порядок, но на деле столица превратилась в арену судебных баталий, ночных нападений и бесконечных интриг.

«Ночные нападения, насильственные грабежи, поддельные государевы эдикты; беспочвенная шумиха, отрубленные головы, новоявленные знаменитости; награждения, бессмысленные вооружённые стычки; подхалимы, клеветники, выскочки и карьеристы — низшие, повергающие высших» —

так неизвестный средневековый автор описал происходящее в столице Японии. Что же случилось со «Стольным градом мира и спокойствия»?

Как кучке заговорщиков удалось подтолкнуть сёгунат к краху? Чего на самом деле хотел Го-Дайго и и что из этого (не) получилось? Как смутные времена переживали в столице и в провинциях? Наконец, как современники и потомки воспринимали правление Го-Дайго и почему это важно для нас?

На лекции вас ждут живые фрагменты исторических источников и обсуждение средневековых японских приколов. Будем вам рады!

Лекция будет проходить по той же ссылке, что и предыдущие две.

Если вы еще не получили ссылку, но хотите подключиться онлайн, пожалуйста, отпишитесь в комментариях к этому посту!

По завершении лектория записи мероприятий будут опубликованы на Youtube.

#лекции@japkenkyu_sinbun

Как и обещали ранее, в нашем онлайн-лектории по Японии будут принимать участие не только опытные специалисты, но и молодые исследователи.

Следующая лекция состоится 14 августа (четверг) в 18:00. Её прочитает Иван Алексеевич Тюленев, основатель проекта «Повесть об Императоре», выпускник Школы востоковедения ВШЭ.

Тема лекции: «Реставрация(?) Кэмму — правление Го-Дайго в Японии начала XIV века».

Аннотация:

В истории средневековой Японии есть небольшая, но оживлённая пауза в череде воинских правительств. В 1333 году сторонники государя Го-Дайго свергли сёгунат Камакура и попытались восстановить прямое императорское правление. Казалось бы, возвращение к древним традициям должно было принести мир и порядок, но на деле столица превратилась в арену судебных баталий, ночных нападений и бесконечных интриг.

«Ночные нападения, насильственные грабежи, поддельные государевы эдикты; беспочвенная шумиха, отрубленные головы, новоявленные знаменитости; награждения, бессмысленные вооружённые стычки; подхалимы, клеветники, выскочки и карьеристы — низшие, повергающие высших» —

так неизвестный средневековый автор описал происходящее в столице Японии. Что же случилось со «Стольным градом мира и спокойствия»?

Как кучке заговорщиков удалось подтолкнуть сёгунат к краху? Чего на самом деле хотел Го-Дайго и и что из этого (не) получилось? Как смутные времена переживали в столице и в провинциях? Наконец, как современники и потомки воспринимали правление Го-Дайго и почему это важно для нас?

На лекции вас ждут живые фрагменты исторических источников и обсуждение средневековых японских приколов. Будем вам рады!

Лекция будет проходить по той же ссылке, что и предыдущие две.

Если вы еще не получили ссылку, но хотите подключиться онлайн, пожалуйста, отпишитесь в комментариях к этому посту!

По завершении лектория записи мероприятий будут опубликованы на Youtube.

#лекции@japkenkyu_sinbun

❤31👍9🔥7

Четвёртая лекция нашего онлайн-лектория по Японии состоится 17 августа (воскресенье) в 18:00.

Её прочитает Сахарова Евгения Борисовна, кандидат исторических наук, старшая научная сотрудница ИКВИА ВШЭ.

Тема лекции: «Япония и внешний мир в XIV-XV вв.».

Аннотация:

В эпоху Муромати (в начале XV в.) Япония после многовекового перерыва восстановила официальные контакты с Китаем и Кореей. Впервые дипломатические связи оказались прерогативой сёгуната. Кроме того, Япония поддерживала торговые отношения с королевством Рюкю.

Также в этот период впервые появляется объемный японский источник, целиком посвященный внешним связям Японии («Дзэнрин кокухо:ки»/ «Драгоценные для страны добрососедские отношения», 1470 г.).

На лекции пойдёт речь о том: какие проблемы и задачи стояли перед разными субъектами международных отношений и как они решались? Как трансформировались международные контакты Японии в этот период? Что представляли собой японские пираты (вако:)? Какие стереотипы о японцах складываются в этот период в Китае и Корее?

Напоминаем, что лекция будет проходить по той же ссылке, что и предыдущие.

Если вы еще не получили ссылку, но хотели бы подключиться онлайн, пожалуйста, отпишитесь в комментариях к этому посту!

По завершении лектория записи мероприятий будут опубликованы на Youtube.

#лекции@japkenkyu_sinbun

Её прочитает Сахарова Евгения Борисовна, кандидат исторических наук, старшая научная сотрудница ИКВИА ВШЭ.

Тема лекции: «Япония и внешний мир в XIV-XV вв.».

Аннотация:

В эпоху Муромати (в начале XV в.) Япония после многовекового перерыва восстановила официальные контакты с Китаем и Кореей. Впервые дипломатические связи оказались прерогативой сёгуната. Кроме того, Япония поддерживала торговые отношения с королевством Рюкю.

Также в этот период впервые появляется объемный японский источник, целиком посвященный внешним связям Японии («Дзэнрин кокухо:ки»/ «Драгоценные для страны добрососедские отношения», 1470 г.).

На лекции пойдёт речь о том: какие проблемы и задачи стояли перед разными субъектами международных отношений и как они решались? Как трансформировались международные контакты Японии в этот период? Что представляли собой японские пираты (вако:)? Какие стереотипы о японцах складываются в этот период в Китае и Корее?

Напоминаем, что лекция будет проходить по той же ссылке, что и предыдущие.

Если вы еще не получили ссылку, но хотели бы подключиться онлайн, пожалуйста, отпишитесь в комментариях к этому посту!

По завершении лектория записи мероприятий будут опубликованы на Youtube.

#лекции@japkenkyu_sinbun

❤18👍11🔥9

Пятая лекция нашего онлайн-лектория по Японии состоится 22 августа (пятница) в 18:00.

Её прочитает Надежда Николаевна Трубникова, доктор философских наук, заместительница главного редактора журнала «Вопросы философии»

Тема лекции: «Сайтё и Кукай и их роль в истории и философии японского буддизма».

Аннотация:

Историю японской буддийской мысли принято начинать с Сайтё: (767–822) и Ку:кая (774–835) – ведь именно эти два монаха, как считается, первыми из японцев в конце VIII века создали самостоятельные сочинения на буддийские темы. Современники и соперники, основатели двух влиятельных школ (Тэндай и Сингон), они в самом начале эпохи Хэйан на несколько веков вперёд определили, каким будет японский буддизм.

Мы поговорим о том, какие их труды уже изучены, а какие ещё предстоит изучить и перевести; в чём разница между подходами Сайтё: и Ку:кая к «тайному учению», миккё:, – важнейшей для них обоих области буддийского знания; чем различаются школы Тэндай и Сингон – два «монашеских ордена», каждый из которых воспитал не только верных приверженцев, но и бунтарей, основателей новых буддийских движений. Мы посмотрим, какие предания о Сайтё: и Ку:кае есть в сборниках поучительных рассказов и какие сочинения, явно созданные не в XI веке, а гораздо позже, традиция приписывает этим двум наставникам. В нескольких словах мы обсудим современные исследования по Сайтё: и Ку:каю.

Лекция будет проходить по той же ссылке, что и предыдущие.

Если вы еще не получили ссылку, но хотели бы подключиться онлайн, пожалуйста, отпишитесь в комментариях к этому посту!

По завершении лектория записи мероприятий будут опубликованы на Youtube.

#лекции@japkenkyu_sinbun

Её прочитает Надежда Николаевна Трубникова, доктор философских наук, заместительница главного редактора журнала «Вопросы философии»

Тема лекции: «Сайтё и Кукай и их роль в истории и философии японского буддизма».

Аннотация:

Историю японской буддийской мысли принято начинать с Сайтё: (767–822) и Ку:кая (774–835) – ведь именно эти два монаха, как считается, первыми из японцев в конце VIII века создали самостоятельные сочинения на буддийские темы. Современники и соперники, основатели двух влиятельных школ (Тэндай и Сингон), они в самом начале эпохи Хэйан на несколько веков вперёд определили, каким будет японский буддизм.

Мы поговорим о том, какие их труды уже изучены, а какие ещё предстоит изучить и перевести; в чём разница между подходами Сайтё: и Ку:кая к «тайному учению», миккё:, – важнейшей для них обоих области буддийского знания; чем различаются школы Тэндай и Сингон – два «монашеских ордена», каждый из которых воспитал не только верных приверженцев, но и бунтарей, основателей новых буддийских движений. Мы посмотрим, какие предания о Сайтё: и Ку:кае есть в сборниках поучительных рассказов и какие сочинения, явно созданные не в XI веке, а гораздо позже, традиция приписывает этим двум наставникам. В нескольких словах мы обсудим современные исследования по Сайтё: и Ку:каю.

Лекция будет проходить по той же ссылке, что и предыдущие.

Если вы еще не получили ссылку, но хотели бы подключиться онлайн, пожалуйста, отпишитесь в комментариях к этому посту!

По завершении лектория записи мероприятий будут опубликованы на Youtube.

#лекции@japkenkyu_sinbun

❤27🔥7👍5

Уважаемые читатели!

Делимся с вами записями пяти августовских лекций нашего онлайн-лектория. Вы можете посмотреть лекции на двух платформах:

Youtube: https://www.youtube.com/@japkenkyusinbun

ВК: https://vk.com/japkenkyu_sinbun

Там вас ждут:

1. Лекция В.В. Щепкина «От эмиси к эдзо: отношения японцев и айнов в XII-XVI вв.»;

2. Лекция С.А. Родина «Современные исследования эпохи Нара (VIII в.)»;

3. Лекция И.А. Тюленева «Реставрация(?) Кэмму — правление Го-Дайго в Японии начала XIV века»;

4. Лекция Е.Б. Сахаровой «Япония и внешний мир в XIV-XV вв.»;

5. Лекция Н.Н. Трубниковой «Сайтё и Кукай и их роль в истории и философии японского буддизма».

Уже через пару недель лекторий продолжится, и мы представим вам анонсы новых лекций в этом телеграм-канале!

Спасибо, что слушаете и участвуете)

#лекции@japkenkyu_sinbun

Делимся с вами записями пяти августовских лекций нашего онлайн-лектория. Вы можете посмотреть лекции на двух платформах:

Youtube: https://www.youtube.com/@japkenkyusinbun

ВК: https://vk.com/japkenkyu_sinbun

Там вас ждут:

1. Лекция В.В. Щепкина «От эмиси к эдзо: отношения японцев и айнов в XII-XVI вв.»;

2. Лекция С.А. Родина «Современные исследования эпохи Нара (VIII в.)»;

3. Лекция И.А. Тюленева «Реставрация(?) Кэмму — правление Го-Дайго в Японии начала XIV века»;

4. Лекция Е.Б. Сахаровой «Япония и внешний мир в XIV-XV вв.»;

5. Лекция Н.Н. Трубниковой «Сайтё и Кукай и их роль в истории и философии японского буддизма».

Уже через пару недель лекторий продолжится, и мы представим вам анонсы новых лекций в этом телеграм-канале!

Спасибо, что слушаете и участвуете)

#лекции@japkenkyu_sinbun

YouTube

Научные материалы

На нашем канале вы найдёте лекции ведущих учёных из лучших университетов и научных учреждений страны, посвящённые различным аспектам истории и культуры Японии и иных регионов мира.

Чтобы следить за анонсами лекций и присутствовать на них, подписывайтесь…

Чтобы следить за анонсами лекций и присутствовать на них, подписывайтесь…

❤27🔥13👍6🙏2